徐恒志

一九五三年七月

一 学佛者的苦闷

从来学佛的人,常常会发生这样几种情况:第一、已认识佛法理论的精辟圆满,也常常

看经研教,赞叹随喜,但只当作学术性来研究鉴赏,不肯毅然决然地用认真严肃的态度来躬

行实践。有的还曲解“本来是佛,不属修证”的说法,认为修行证果是不必要的,因此终日

闲散,任情放逸,自以为随缘自在,但一接触到实际问题,却没有抵抗和化除的办法。第

二、虽已肯发心实践,却不明修持的道理,仍处处执著,说物就着于物,说心就执于我,甚

至必求最高无上的法与德高望重的师,好象只有这样,才能从速解脱自己的烦恼;可是在日

常生活中,贪嗔等习气发露的时候,却随它奔腾流浪,并不去回头照顾。他们心存依赖,一

味向外寻求,仍不曾抓住问题的重心。第三、曾经沧海,备尝艰苦,于是认真学佛,愿求解

脱,知见很正,却又苦摸不着一个下手处,虽也诵经持咒,念佛打坐,但终觉得左不是右不

是的找不到一条出路来,往往学佛十年,烦恼依旧,求法无量,痛苦如昨!于是很多的人因

1 / 8

怎样实践佛法

久无消息,自怨业障深重,以为终身无望,从此萎靡不振,退失初心。

我们如果根据上述一些例子,来作一下主观上的分析,那末第一种人是由于不知实践的

重要,第二种人是由于不明实践的宗旨,第三种人是由于不详实践的方法。因此,求法的很

多,而实践的就较少,至于从实践而明悟心性的那就更少。所谓“入宝山而空回”,这真是

学佛者的苦闷!

二 实践的重要

佛法三藏十二部,汪洋浩瀚,博大精深,总的说来,其内容可分为教法、理法、行法、

果法四方面。教是佛所说的言教,理是教中所说的义理,行是依理所起的行持,果是由行而

证的觉果。教和理是属于理论的范围,行和果是属于实践的范围。佛法的理论,完全是从实

践中提炼出来而能指导实践的。没有实践就是空洞的理论,没有理论又是盲目的实践,因

此,佛法的教、理、行、果,也就互相联系,分而不分。

由此可知,学佛的目的,并不是教人只作纯理论的探讨,其着重,点在于由教理的了悟

而贯彻到躬行实践中去。学佛得益的大小,完全要看实践

已阅 11617 次 |

喜欢 10090 次 ❤

- 题兰亭定武本

- 杂诗 其十六

- 宫词一百首 其七十七

- 述怀寄衡州令狐相公

- 答问诗十二篇寄呈满子权 其七 耒问斧

- 八声甘州(雁)

- 去国待潮江亭太常徐簿宋卿载酒来别

- 调笑转踏 其十一

- 忆仙姿/如梦令 其九

- 偈颂一百三十三首 其七十六

- 赠诚上人四首 其三

- 虞童子七岁能诵书部使者闻诸朝既至京师会更制不果试其归也以二小诗送之 其二

- 寄黄钟梅比部

- 题胡耽桥

- 梅花,和中峰大师韵四首 其三

- 东村同殿卿送子坤赴选 其一

- 贺新郎 送三韩李若士省亲之楚

- 寄兴 其二十四

- 涉柳河沟,渡大淩河,皆辽东险道也,平安经过,诗以志幸三首

- 西施游五湖 其一

- 绛都春 丙申春节为北京日报作

- 送从舅成都丞广归蜀(一作李端诗)

- 诉衷情(五之二)

- 贺新凉・贺新郎

- 题二阕后自是不复作矣

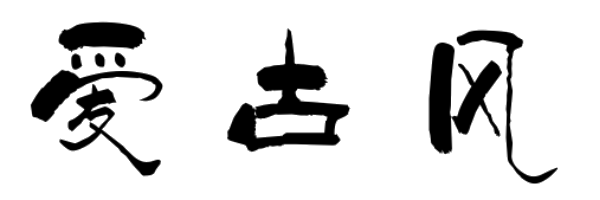

收藏

收藏

下载

下载