胡适曾说过:“包龙图——包拯——是箭垛式的人物,古来有许多精巧的折狱故事,或载在史书,或流传民间,一般人不知道他们的来历,这些故事遂容易堆在一个人身上。在这些侦探式的清官之中,民间的传说不知怎样选出了宋朝的包拯来做一个箭垛,把许多折狱的奇案都射在他身上。包龙图遂成了中国的歇洛克·福尔摩斯。” 胡老看来,包公在中国百姓心目中的地位和影响,相当于西方人心目中的福尔摩斯。其实远不止如此,福尔摩斯是虚构的人物,只擅长推理破案;而包公历史上确有其人,不仅善于断案,而且两袖清风、铁面无私,千百年来在百姓心目中一直是为官的楷模。包公、包龙图、包青天……诸如此类的称呼表现了老百姓对这位北宋清官的敬爱;而包腊梨、包黑子等近于谩骂的称呼,则反映了权臣贵戚、贪官污吏对他的惧恨心理。以包公为原型的文学作品不计其数,直至今日,包公仍然作为人们所熟悉和喜爱的艺术典型活跃在艺术舞台和文学作品中。笔者认为有必要将各类描写包公的文艺作品做了一次总结和归类,以摸清数百年来包公这一文学艺术形象的发展演变的脉络轨迹。 一.历史上的包公 在谈及文学作品中的包公形象之前,不妨先了解一下历史上的包公。包公,本名包拯,字希仁,北宋庐州合肥人,天圣进士,仁宗时任监察御史,后任天章阁待制、龙图阁直学士,官至枢密副使,为官刚正、执法严峻,权臣贵戚为之敛手,知开封府时,有“关节不到,有阎罗包老”之语。包拯终年63岁,由于他为官清正

1 / 8

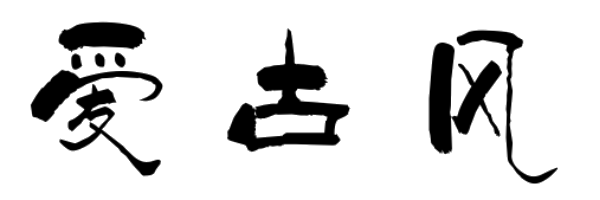

包公案序

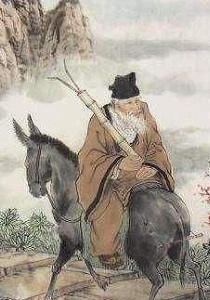

,得罪了不少人,后人怀疑他是被仇家毒死的,但开棺验尸表明,包拯确为病死,只不过生前可能服用过大量含砷、磷的药物,给人以死于砒霜的错觉。 包拯幼时很得父母宠爱,生活一帆风顺,小说戏剧中说他生得黑丑,被弃于荒野,是嫂夫人抱回抚养,一半是虚构,一半是将包拯幼子的经历移植到包拯头上,而包拯的黑脸,大概是从铁面无私演化而来的,从包拯后裔珍藏的肖像来看,包拯是一位方面白脸、眉清目秀的儒者。 包公一生没有留下多少破案的资料(仅有一则“割牛舌”见诸《宋史》),也没有什么“三口铡刀”、“打王鞭”、“势剑金牌”,更不曾被国太认作御儿干殿下,但他确实受到仁宗皇帝赵祯的信任和赏识。他和仁宗吵过嘴,甚至“唾其面”,但君臣从未反目。三十五年,依如股肱,死则亲奠,恩礼有加。上溯到比干、屈原,下至海瑞、于谦,没有哪位贤臣清官比他运气好。通观整个封建历史,也只有刘备与诸葛亮、李世民与魏征等少数几对君臣可以达到这样君臣无间的关系。 二.宋代话本的包公形象 宋王朝建立以后,在恢复和发展经济方面采取了一些有力的措施,不仅农业出现了大丰收,而且手工业和商业也有了空前的发展。农、工、商的全面发展,促成了城市的繁荣,并产生了新兴的市民阶层。市民阶层特有的精神生活、审美情趣,促成了包括“说话”在内的市民文艺的兴起,而人际交往的频繁化、复杂化、流动化,也带来了一系列社会治安问题,这不能不在当时的文学作品中

已阅 12105 次 |

喜欢 6390 次 ❤

- 寄马敬常

- 句

- 游华山云台观

- 送秦德久守安丰

- 赠淳于公归养

- 诸公唱和多记经历之事因感昔游复用元韵凡三首 其一

- 初到锦城

- 春色十分

- 同孙子直和李参政东园韵 其六

- 绮罗香 和百里春暮游南山

- 归田乐

- 董凤山

- 西窗见榴花分韵得花字

- 除夕二首 其二

- 花蕊夫人故宅 其一

- 赏春与强景明伴读联句

- 春日与客谈旧事有不能忘者纪以小诗 其一

- 卜居次西涯公

- 除前二日同陈山人尔瞻集方银台允治斋中得儒字

- 癸亥六月念一日同寅诸公过予敝道看竹因留小酌遂成拙作二首索和

- 河水清为兴济青县两县令赋

- 丙午十二月初七日下狱次日得旨发军前效力赎罪感恩述事次东坡狱中寄子由韵寄从弟佩苍实夫 其一

- 十一月十一日夜步行中庭月色明甚作诗三绝 其三

- 送琴遂还楚东 其二

- 禽言十咏 看蚕娘子得几许

收藏

收藏

下载

下载