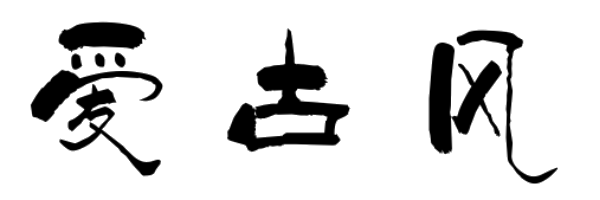

诗品二十四则·含蓄

不著一字,尽得风流。

语不涉难,已不堪忧。

是有真宰,与之沈浮。

如渌满酒,花时返秋。

悠悠空尘,忽忽海沤。

浅深聚散,万取一收。

语不涉难,已不堪忧。

是有真宰,与之沈浮。

如渌满酒,花时返秋。

悠悠空尘,忽忽海沤。

浅深聚散,万取一收。

已阅 10103 次 |

喜欢 9926 次 ❤

释 义

译文 不用文字明确表达,就能显示生活的美妙。 文辞虽未说到苦难的情状,读时却使人十分哀伤。 事物存在着实在的情理,作品和它一起沉浮呼吸。 含蓄,就像漉酒时酒汁渗漏不尽,又如同花开时遇到满天霜气。 空中的沙尘游荡不定,海里的泡沫飘荡涌流。 万物不断变化聚散,诗歌需要博采精收。

赏 析

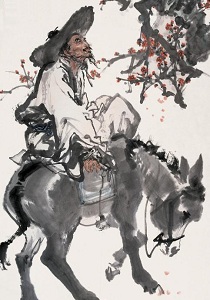

赏析 唐代是中国诗歌文化发展的巅峰,不论是从诗人规模还是作品质量上,再没有哪个时期能望其项背。这一时期,诗歌理论发展也达到了一个巅峰,司空图的《二十四诗品》便是其中的代表作,这部着重探讨诗歌美学问题的理论著作也成了中国文学史上的经典名篇。 《含蓄》一则是《二十四诗品》的第十一品,是全书最具文采的篇章之一,向来为人所称道。既名曰“含蓄”,下笔就不能太露骨,提出要“不著一字,尽得风流”。作诗也好,行文也罢,神韵首先是摆在第一位的,就是要让读者品出“韵外之致”和“味外之旨”来。紧接着,为具体阐述这种思想,作者首先举了个例子,“语不涉难,已不堪忧”:在措辞上没有苦大仇深的句子,但蕴含在字间的忧患就足以让人唏嘘不已,以文已尽而意有余,回味无穷为上。 第二段是在第一段基础上的递进,主要是想说明含蓄所要达到的境界,“是有真宰,与之沈浮”。所谓的“真宰”语出《庄子•齐物论》,即指万物运行的内在规律,在此则是指作品的内容和情感。含蓄不是一成不变的,要根据作品的“沈浮”而“与之”,须得自然。如酒之溢出于器,虽已积满,而仍不休;抑如花之将绽,遇有秋寒之气,则必放慢其速,含而不露。这两个比喻,不仅切合命题,而且给人以美的享受,所以说这则很有文采。 文到第三段而境界始大,空中之尘、海中之沤,无穷无尽,而诗人只要取其九牛之一毛,也就理解他们的特质了。进而以一驭万,笼天地于形内,挫万物于笔端。而末句之“万取一收”与首句“不著一字,尽得风流”这一纲领性判断相照应,这也正是一种含蓄的笔法。

人物链接

- 西岘峰 其二

- 释奠诗应令八章

- 效孙皓尔汝歌

- 竹径偶然作

- 次费洁堂韵

- 天台梵才师长吉在都数以诗笔见授因答以转句 其六

- 送广东宪陈均二首 其二

- 和仲良春晚即事五首 其二

- 访昭觉老

- 口号十首呈程殿撰 其七

- 生查子 其二

- 再和谩书韵 其一

- 韩煦仲过镜园泛舟玩月先已共赋六言十绝复投赠八律步元韵奉酬 其六

- 题溪山嘉趣图

- 即目二首 其一

- 百字令 题宗梅岑东原草堂

- 百字令 寿宝侍郎

- 毅夫同年挽诗 其二

- 阅报大壮翁于七月三日自沈于苏州城外诗以悼之四首选三 其三

- 立春日得释戡书属题菊部丛谈校补

- 咏蕙诗

- 清庙斋幄常有诗赐太师已曾和进禋祀礼成以目击之事依前韵再进今亦用元韵复赐太师非特以此相困盖清时君臣赓载亦一时盛事耳

- 再次韵四首 其二

- 江行无题一百首 九十七

- 唐末五代人语