采苓

采苓采苓,首阳之巅。

人之为言,苟亦无信。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

采苦采苦,首阳之下。

人之为言,苟亦无与。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

采葑采葑,首阳之东。

人之为言,苟亦无从。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

人之为言,苟亦无信。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

采苦采苦,首阳之下。

人之为言,苟亦无与。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

采葑采葑,首阳之东。

人之为言,苟亦无从。

舍旃舍旃,苟亦无然。

人之为言,胡得焉?

已阅 9161 次 |

喜欢 8601 次 ❤

释 义

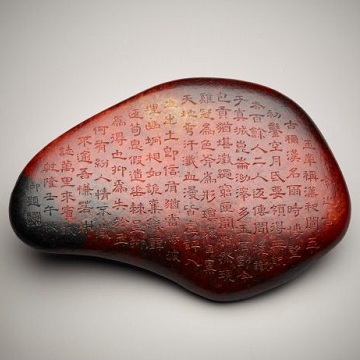

译文 攀山越岭采茯苓啊采茯苓,那苦人儿伫立在首阳山顶。无聊小人制造着她的闲话,不要信啊没有一句是真情。干脆抛弃它们吧抛弃它们,切莫信以为真清者自然清。那些造谣生事的长舌妇们,最终还是竹篮打水一场空! 攀山越岭采苦菜啊采苦菜,那苦人儿寻到首阳山下来。无聊小人制造着她的闲话,你不要自乱阵脚参与进来。轻轻拂去它们吧拂去它们,切莫信以为真真相终大白。那些流言蜚语的制造者们,一无所得枉费心思空挂怀! 攀山越岭采芜菁啊采芜菁,那苦人儿转到首阳山之东。无聊小人制造着她的闲话,最好堵上自己耳朵不要听。不要太在意它们吧别在意,千万别听雨是雨听风是风。那些以造谣传谣为乐的人,能得到什么最终两手空空! 注释 ⑴苓(líng):通“蘦”,一种药草,即大苦。毛传:“苓,大苦也。”沈括《梦溪笔谈》:“此乃黄药也。其味极苦,谓之大苦。”俞樾《群经评议》:“诗人盖托物以见意,苓之言怜也,苦之言苦也。”一说为莲。旧注或谓此苓为甘草。 ⑵首阳:山名,在今山西永济县南,即雷首山。 ⑶为(wěi)言:即“伪言”,谎话。为,通“伪”。 ⑷苟亦无信:不要轻信。苟,诚,确实。 ⑸舍旃(zhān):放弃它吧。舍,放弃;旃,“之焉”的合声。 ⑹无然:不要以为然。然,是。 ⑺胡:何,什么。 ⑻苦:即所谓的苦菜,野生可食。 ⑼无与:不要理会。与,许可,赞许。 ⑽葑(fēng):即芜菁,又叫蔓菁,大头菜之类的蔬菜。 ⑾从:听从。

赏 析

鉴赏 这是一首劝诫世人不要听信谗言的诗歌。此诗分三章,每章以托物起兴的表现手法开篇。所谓“兴”,依朱熹的解释就是“先言他物以引起所咏之词”。第一章的“采苓采苓,首阳之颠”,第二章的“采苦采苦,首阳之下”,第三章的“采葑采葑,首阳之东”等等,都是用“先言他物”的手法以引起下文的。“苓”,一名黄药,又名大苦,叶似地黄。“苦”,是苦菜,亦作“荼”,似葵。“葑”,是芜菁,亦称蔓菁,俗称大头菜,根块肥大,可供蔬食。这三种植物,都是《诗经》时代人们生活的必需品,与他们的生活息息相关。诗人用这三种习见之物以起兴,从而表达自己“人之为(伪)言”“苟亦无信”、“苟亦无与”、“苟亦无从”的理念。 此诗三章,先后告诫人们对待谣言要有三种态度“无信”、“无与”、“无从”。“无信”,是强调伪言内容的虚假;“无与”,是强调伪言蛊惑的不可置理;“无从”,是强调伪言的教唆不可信从。意思是说,首先要认识到它不可信,其次要不参与传播,第三要不能听信折磨自己。语意层层递进,从而强调伪言之伪。接着诗人又用“舍旃舍旃”这个叠句,反复叮咛,进一步申述伪言的全不可靠,要舍弃它们,不要信以为真,因为这世道很复杂,人心不古比比皆是,三人成虎、众口烁金之事不绝如缕。至此,诗人所要申述的“人之为(伪)言”“无信”、“无与”、“无从”的理念已经阐述得淋漓尽致,无须再说了。假若世人都能做到“无信”、“无与”、“无从”,那么伪言也就没有市场,制造伪言的人也无立足之地了。故此诗人在每章的结尾用“人之为言(伪言),胡得焉”以收束全诗,表明造谣者徒劳无功。

延 展

创作背景 此诗的写作目的是劝诫不可听信谗言。关于此诗的本意,历代一般论家都说是讽刺晋献公的。《毛诗序》称:“《采苓》,刺晋献公也。献公好听谗焉。”近人吴闿生《诗义会通》进一步申述其旨说:“献公听谗之事,莫过于杀太子申生,诗必为是而发。《序》不言者,人所共喻,无待更言也。”吴氏这一推断,虽无信史可征,但不为无据,姑录以备考。

人物链接