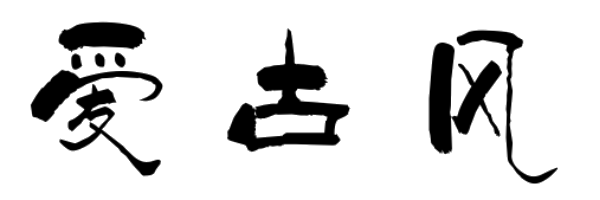

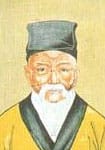

刘长卿

生平

刘长卿,中国唐代诗人。字文房。因官至随州刺史,亦称刘随州。宣城(今属安徽)人,郡望河间(今属河北)。祖籍宣城,郡望河间,后迁居洛阳。姚合《极玄集》卷下云刘长卿为“宣城人”;又中唐林宝《元和姓纂》卷五分述诸郡刘姓云:“考功郎中刘庆约,宣州人;孙长卿,随州刺史。”林宝稍早于姚合,所记一致,足消人疑。宋陈振孙《直斋书录解题》,卷十九诗集类著录《刘随州集》十卷,并云:“唐随州刺史宣城刘长卿文房撰”,当据林、姚二氏之说。然《新唐书·艺文志》云称刘长卿为河间(今河北河间)人,《唐才子传》袭云:“河间人”,又同卷李季兰条:“知河间刘长卿有阴重之疾”。河间大概指其郡望而言。长卿一族,何时迁洛阳,殆不可考。及观刘集,知洛阳故业萦怀于中,感情甚深,断非居日浅短者可比。刘长卿《旧唐书》、《新唐书》都没有传记,关于他的生卒年,一直未有确考。闻一多认为其生年为公元709年,傅璇琮认为是710年左右或725年左右,还有其它的说法。卒年,一般认为是在789至791年之间;也就是说,刘长卿经历了玄宗、肃宗、代宗和德宗四朝。

刘长卿为年轻时在嵩山读书,742-746年(唐玄宗天宝)间登进士第。一说755年(唐玄宗开元十四年),刘长卿可能才登进士第,但是还没有揭榜,便爆发安史之乱了。

756年,唐肃宗即位,刘长卿被任命到苏州下属的长洲县当县尉。不久被诬入狱,遇大赦获释。

758年(唐肃宗至德三年)正月,摄(代理)海盐令。

760年(上元元年)春,被贬为潘州南巴(今广东电白)尉,但刘长卿并未到南巴实际任职。

761年(上元二年)秋天,他又奉命回到苏州接受“重推”,旅居江浙。这时江南刚经历过刘展之乱,本来繁华富庶的吴郡一带变得破败萧条。

770年(唐代宗大历五年)以后,历任转运使判官,知淮西、鄂岳转运留后。因为性格刚强,得罪了鄂岳观察使吴仲孺,被诬为贪赃,再次贬为睦州(今浙江淳安)司马。在睦州时期,与当时居处浙江的诗人有广泛的接触,如皇甫冉、秦系、严维、章八元等都有诗酬答。

781年(唐德宗建中二年),又受任随州(今湖北随县)刺史。世称“刘随州”。

784年(兴元元年)和785年(贞元元年)间,淮西节度使李希烈割据称王,与唐王朝军队在湖北一带激战,刘长卿即在此期间离开随州。

刘长卿离开随州后,大约流寓江州,晚岁入淮南节度使幕。约卒于790(唐贞元六年)前后。

-

建牙吹角不闻喧,三十登坛众所尊。家散万金酬士死, 身留一剑答君恩。渔阳老将多回席,鲁国诸生半在门。 白马翩翩春草细,郊原西去猎平原。

-

误因微禄滞南昌,幽系圜扉昼夜长。黄鹤翅垂同燕雀, 青松心在任风霜。斗间谁与看冤气,盆下无由见太阳。 贤达不能同感激,更于何处问苍苍。

-

不见君来久,冤深意未传。冶长空得罪,夷甫岂言钱。 直道天何在,愁容镜亦怜。因书欲自诉,无泪可潸然。

-

万事依然在,无如岁月何。邑人怜白发,庭树长新柯。 故老相逢少,同官不见多。唯馀旧山路,惆怅枉帆过。

-

青春衣绣共称宜,白首垂丝恨不遗。江上几回今夜月, 镜中无复少年时。生还北阙谁相引,老向南邦众所悲。 岁岁任他芳草绿,长沙未有定归期。

-

几岁依穷海,颓年惜故阴。剑寒空有气,松老欲无心。 玩雪劳相访,看山正独吟。孤舟且莫去,前路水云深。

-

离群方岁晏,谪宦在天涯。暮雪同行少,寒潮欲上迟。 海鸥知吏傲,砂鹤见人衰。只畏生秋草,西归亦未期。

-

扁舟乘兴客,不惮苦寒行。晚暮相依分,江潮欲别情。 水声冰下咽,砂路雪中平。旧剑锋芒尽,应嫌赠脱轻。

-

寒江鸣石濑,归客夜初分。人语空山答,猿声独戍闻。 迟来朝及暮,愁去水连云。岁晚心谁在,青山见此君。

-

想见孤舟去,无由此路寻。暮帆遥在眼,春色独何心。 绿水潇湘阔,青山鄠杜深。谁当北风至,为尔一开襟。