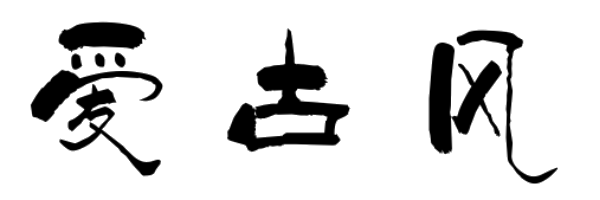

贯休

介绍

贯休,是唐末五代著名画僧。他的一生,能诗善书,又擅绘画,尤其是所画罗汉,更是状貌古野,绝俗超群,在中国绘画史上,有着很高的声誉。贯休在唐大中七年(835年)到和安寺出家。他爱憎分明,关心人民疾苦,痛恨贪官污吏。他的《酷吏词》,愤怒谴责了贪官污吏欺压百姓的暴行。他又有不畏权势的傲骨。他在杭州时曾给吴越王钱镠写诗:《献钱尚父》。钱镠读后大喜,但要他把诗中的“十四州”改为“四十州”。贯休断然回答:“州既难添,诗亦难改。”不肯依附权贵。

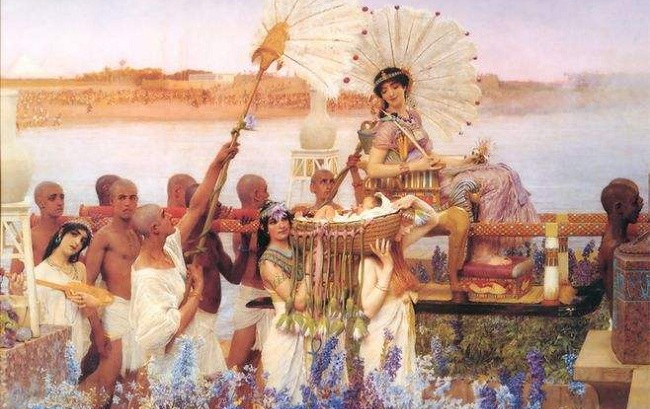

代表作是关于十六罗汉画像的艺术风貌和进呈经过,《益州名画录》记载:画罗汉十六帧,庞眉大目者,朵颐隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲尽其态。或问之,云:“休(贯休自称)自梦中所睹尔”。又画释迦十弟子,亦如此类,人皆异之。颇为门弟子所宝,当时卿相,皆有歌诗。求其笔,唯可见而不可得也。太平兴国(976~983)年初,太宗皇帝搜访古画,日给事中程公羽牧蜀,将贯休罗汉十六帧为古画进呈。

十六帧罗汉像是贯休绘画作品中辉映古今的名作。不管作品的创作风貌,还是笔墨技巧,历来都受到很高的评价。赫赫有名的《宣和书谱》就说:“以至丹青之习,皆怪古不媚,作十六大阿罗汉,笔法略无蹈袭世俗笔墨畦畛,中写己状眉目,亦非人间所有近似者。”

贯休曾至豫章(今江西南昌)传《法华经》、《大乘起信论》,“皆精奥义,讲训且勤”,为郡太守王慥所钦重。王慥离职后,新任太守蒋瓌开洗忏戒坛,也请贯休为监坛。又叫僧贯休。

轶事典故

贯休落落大度,不拘小节。曾在通衢大道边走边吃果子,旁若无人。乾宁(894-897年)初,贯休离开越州,到荆州。荆南节度使成汭对贯休还比较客气,安置他在龙兴寺住。过一段时间后,关系便逐渐疏远。有一年,成汭生日,献诗祝寿者百余人,贯休也在其中。因为献诗的人多,成汭无法亲自过目,便委托慕僚郑准品评。郑准对贯休的诗才非常嫉妒,就给贯休评了个第三,贯休对此很感生气。贯休除了善于作诗外,又擅长于书法,号为姜休。有一次,成汭向贯休请教书法上的问题,贯休因生日献诗受辱,正闷着一肚子气,便借此机会发泄,说“此事须登坛可授,安得草草而言!”成汭听后也很火,成汭身边一些人也乘机说坏话,于是乎贯休又被驱逐出江陵,解送公安县(荆州属县)安置。一瓶一钵垂垂老,万水千山得得来。并加以“龙楼待诏”、“明因辨果功德大师”、“翔麟殿引驾内供奉”、“经律论道门选练教授”、“三教玄逸大师”、“守两川僧大师”、“赐紫大沙门”、“禅月大师”等一系列殊荣称号,乾化二年(915年)终于所居,世寿89。-

无为政化更何为,到即生人妪煦肥。|必似汉高三杰去,且将刘宠一钱归。|玉阶香惹麒麟步,银汉风驱鸑鷟飞。|为报蒸民莫惆怅,陶钧及尔更光辉。

-

江边山顶深秋时,身闲潇洒心无为。|石头青草取次坐,松风竹风撩乱吹。|数声好鸟来依我,一点征帆去是谁。|惆怅古贤何处在,潺潺夕照满江湄。|(日落山照燿,即此处也。|以上《严陵集》二)。

-

雪浪皑皑万古情,岸边台占子陵名。|一时大器天将与,数尺渔竿谁不擎。|危榭高碑镌籀字,沧洲老鹤识先生。|游人到此慵归去,庭树孤猿有好声。

-

一自双旌下钓台,望风吟苦冻云开。|即归紫闼天非远,犹忆乌龙首独回。|高节似僧僧共坐,暮潮如雪雪中来。|应知新定苍生泪,洒向东风祝上台。

-

玉房花洞接三清,谩指罗浮是去程。|龙马便携笻竹杖,山童常使茯苓精。|曾教庄子抛卑吏,却唤轩皇作老兄。|再见先生又何日,只应频梦紫金城。|(《鉴诫录》五《禅月吟》)。

-

闲行闲坐思攀缘,多是东林古寺前。|小瀑便高三百尺,短松多是一千年。|卢楞伽画苔漫(同书卷二引「浸」)尽,殷仲堪碑雨滴穿。|今欲更崇莲社去,不知谁是古诸贤。|(见《古石庵丛书》本《庐山记》卷四。|)。

-

白藕池边旧影堂,刘雷风骨尽龙章。|共轻天子诸侯贵,惟爱君师一法长。|陶令醉多招不得,谢公心乱入无方。|何人到此思高躅,风点苔痕过短墙。|(《大正藏》第四七册元普度《庐山莲宗宝鉴》卷四。|)。

-

空王门下有真子,堪以空王为了使。|常持菡萏《白莲经》,屈指无人得相似。|长松下,深窗里,历历清香韵宫徴。|短偈长行主客分,不使闲声挂牙齿。|外人闻,耸双耳,香风袭鼻寒毛起。|祇见天花落座前,空中必定有神鬼。|吾师吾师须努力,年深已是成功积。|桑田变海骨为尘,相看长似红莲色。|(见斯四○三七卷。|)。

-

在尘出尘,如何处身?见善努力,见恶莫亲。|纵居暗室,如对大宾。|乐情养性,逢危守贫。|如愚不愚,修仁得仁。|谦让为本,孤高作邻。|少出为贵,少语最珍。|学无废日,时习知新。|荣辱慎动,是非勿询。|常切责己,切忌尤人。|抱璞刖足,兴文厄陈。|古圣尚比,吾徒奚伸?安问世俗,自任天真。|奇哉快哉,坦荡怡神。|(同前卷上之下。|)。

-

本觉凌云到宝冠,[能](张)仁古塔上飞泉。|普门罗汉石门里,瑞鹿华岩天柱边。|古洞灵峰真际并,灵岩霞嶂净名连。|石梁不与双峰远,十八精蓝绒鴈[巅](岭)。|(未字不韵,疑为「山」之误。|见《全浙诗话》卷九引《瓯江逸志》。|陈耀东云见光绪《乐清县志》卷十六,今据以校改。|)。