文同

艺术成就

绘画

文同以善画竹著称。他注重体验,主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶,创浓墨为面、淡墨为背之法,学者多效之,形成墨竹一派,有“墨竹大师”之称,又称之为“文湖州竹派”。“胸有成竹”这个成语就是起源于他画竹的思想。

文同对竹子有深入细致的观察,故其画竹法度谨严,同时作为文臣,其作品又有着区别于职业画家的新意。《图画见闻志》说他的墨竹“富潇洒之姿,逼檀栾之秀”。《宣和画谱》则进一步指出其作品“托物寓兴,则见于水墨之战”。

看到了文同墨竹画中所具有的特质。可以说文同这类作品的出现,是文人画开始兴起的标志之一。文同的墨竹作品给当时苏轼、金代王庭筠父子、元代李刊等诸多画家以重要影响,墨竹逐渐成为中国文人画的一个重要题材。

文同主张画竹必先“胸有成竹”。所写竹叶,自创深墨为面、淡墨为背之法。洋州有篔簹谷,多竹林,时往观察,因而画竹益精。与表弟苏轼诗词往来唱和,确立了四君子题材。其画竹,“深墨为面,淡墨为背”。其后画竹者多从其学,世有“湖州竹派”之称。至元代画墨竹蔚为风尚,如李衎、赵孟頫等名家,皆湖州派之继承者,对后世影响极大。也喜作古木老槎,并写山水。

四川仁寿县黑龙潭石壁有一铺所谓的隐形碑,灰白色的石面光滑无迹,泼水后却呈现出一枝墨竹,当地人相传是文同作品。苏轼:《苏东坡集》卷三二《文与可画贺筜谷偃竹记》:"画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者。"署名吴镇的《文湖州竹派》一文,列举文同之后的墨竹画家二十五人,画派形成于文同的亲朋好友中,如文同的妻侄、子女、外孙以及表弟苏轼等。湖州竹派在宋以后的八百多年间,影响一直不衰,其中最著名的受惠者有元代高克恭、赵孟頫、李衎、柯九思、吴镇,明代王绂,清代郑燮等人。

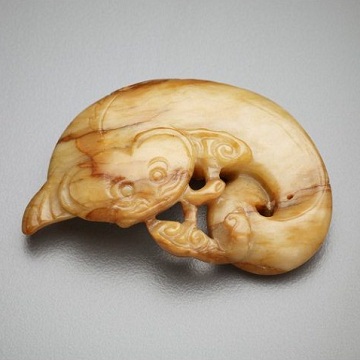

文同传世作品极少,今台北故宫博物院藏《墨竹图》为其真迹,画倒垂竹一枝,形象真实,笔法严谨。广东博物馆藏有《墨竹图》一轴,系此轴临本。《墨竹图》此墨竹画轴,无名款,但钤有文同二印:静闲画室。文同与可。画悬崖垂竹,主干曲生,至末端而微仰,寓屈伏中隐有劲拔之生意。枝叶甚密,交相间错,向背伏仰各具姿态,画叶之墨色浓淡相依,正如米芾论文同画竹云:“以墨深为面,淡墨为背,自与可始也。”墨竹于北宋仍属初兴之画艺,与当时尚工笔写实之花卉犹有时代性之相关,故未见“介”、“爪”式的撇叶,也未见竹节间的书法连笔。通幅画法在“画”、“写”之间,与元代及此后的文人写竹相异其趣。

诗文

文同在诗歌创作上很推崇梅尧臣,他的《织妇怨》描写织妇辛勤劳作,反被官吏刁难,与梅尧臣反映民间疾苦的诗同一机杼。他的写景诗更有特色。如“烟开远水双鸥落,日照高林一雉飞”(《早晴至报恩山寺》);“深葭绕涧牛散卧,积麦满场鸡乱飞”(《晚至村家》)等句;形象生动,宛如图画,充分表现了画家兼诗人善于取景、工于描绘的特点。他在诗中还常常把自然景物比作前人名画,如“独坐水轩人不到,满林如挂《暝禽图》”(《晚雪湖上寄景儒》)、“峰峦李成似,涧谷范宽能”(《长举》),为古代诗歌描写景物增添了一种新的手法,这同当时画家乐于向前人诗中寻找画意具有同样的意义,表明了北宋前期诗与画这两门艺术已更为密切地结合在一起,比起前人王维的“诗中有画”来就更前进了一步。

文同与苏轼

兄弟情深

北宋另一位全才是苏东坡。他与文同齐名,巧的是二人不仅是亲家,情同手足,并且同为“竹痴”。“宁可食无肉,不可居无竹”,苏东坡既是自况,也是评点自己那位亲家。据说,苏东坡画竹,追根溯源,也是受文同“传染”,并且还是文同授之以技法。

文同任洋州(今陕西洋县)太守时,别人都觉得那里是穷乡僻壤,但文同却十分惬意于此地,因为这里满山满谷都是竹林。一日,文同与夫人同去观竹,晚饭仅有竹笋下饭。正吃间,收到东坡信札。东坡除了照例嘘寒问暖外,还附了一诗:

汉刀修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭川千亩在胸中。

文同读罢诗句,忍俊不禁,放怀大笑,喷饭满桌。有如此亲家,“清贫太守”倍感生活的滋润。他经常坦言:世无知己者,唯子瞻(东坡的字)识吾妙处。

东坡也公开表示:与可于予亲厚无间,一日不见,使人思之。宋神宗元丰元年(公元1078年),文同曾送东坡一帧墨竹册页。次年正月,61岁的文同奉调出任湖州(今浙江吴兴)太守,不幸于二十一日病逝于赴任途中的陈州(今河南淮阳)驿舍。东坡得知噩耗,以手摩拳画册,挥泪不止。

怀念文章

文与可画筼筜谷偃竹记

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎!故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然而临事忽焉丧之,岂独竹乎? 子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?”子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。

与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。”士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。”书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。”予谓与可,竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。与可无以答,则曰:“吾言妄矣,世岂有万尺竹哉!”余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。”与可笑曰:“苏子辩矣,然二百五十匹,吾将买田而归老焉。”因以所画筼筜谷偃竹遗予,曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。”筼筜谷在洋州,与可尝令予作洋州三十咏,《筼筜谷》其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹废卷而哭失声。昔曹孟德《祭桥公文》,有“车过”、“腹痛”之语。而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。

文同游历

文同在大邑

宋皇佑四年(公元1052年),文同三十四岁,春,以通判邛州摄浦江县令。后于夏秋之际,改摄大邑县令。文同撰《重序九皋集》:“大邑缺令,余以郡从事摄知其治”。

文同在大邑任内,“乐其少讼而多暇”,常游邑中名山胜迹,或访县之古寺高僧,每有所得,即吟咏成章,或作墨竹于壁。

药师岩游历:

文同摄大邑令时曾来药师岩游览,并赋五律诗一首:“此景又奇绝,半空生曲栏。蜀尘随眼断,蕃雪满襟寒。涧下雨声急,岩头云色乾。归鞍休报晚,吾待且盘桓。”南宋绍兴二十三年(1153年),眉阳程绩又经手把文同此诗勒石,并写有题记。文同诗和程绩的题记现仍保存完好。

鹤鸣山游历:

文同《重序九皋集》云:在摄大邑令期间,乐其少颂而多暇,辄游邑之名山胜迹,每有所得,则吟咏成章,虽一山一水,不或遗也。在鹤鸣山著长短句数章,绘墨竹画数幅,均载《丹渊集》。清《大邑县志》收载,惟墨竹壁画旧废”。

雾中山游历:

在游雾中山时,著有《题雾中山碧玉潭》七绝一首:“千岩角逐互吞吐,一峰拔起矜崔嵬。日光微漏潭见底,水气上薄云成堆。”

文同在汉中

古代汉中及所属各州县,任知府知县者多多矣,但如北宋汉中知府、洋州知州文同之风流倜傥,诗文书画俱佳,又能体恤百姓、为民请命者,却是凤毛麟角。

北宋熙宁五年(1072)文同调任兴元府(今汉中)知府,次年三月赴任。任内先兴办学校,挑选品行学问最优秀的人主事,并多方劝勉百姓送子弟上学;公事之余常亲自到学校训导,于是汉中求学者日渐增多。他还亲自草拟《奏为乞置兴元府学教授状》,上奏朝廷,建议设立汉中府学教授一职,专抓教育,使汉中教育事业蓬勃发展。当时,有盗贼横行街市,关中一带不少恶徒在褒斜道间剽掠抢劫,人民深受其害。文同派吏卒侦捕,严加整治,从此盗不敢犯,使社会安定,人民安乐。文同任内常革除民间杂徭等积弊,解民疾苦。

熙宁八年(1075)10 月,任满后调任洋州(辖今洋县、佛坪、西乡、镇巴县)知州。因州城年久失修,境内山高林深,时有盗贼出没。文同上奏朝廷,重修洋州城,增添兵丁,民赖以安。洋州产茶叶,当时朝廷实行榷茶法(专卖),每年洋州须上解茶40万斤,由茶农肩挑背驮至州郡上缴。其余茶叶,限运四川销售,而四川也盛产茶,遂致价贱难卖,积压霉变,

茶农怨声载道。文同上奏朝廷,废“榷茶法”,洋州民大悦。他还向朝廷上《论官场榷盐宜预为计度状》,解决州民缺盐之难。朝廷遂下令:“尽行榷盐,不许私商兴贩。”

洋州城北有篔筜谷(今洋县纸坊乡砚台山与文家坪之间),茂林修竹,文同暇日常携妻来此悠游,观竹、画竹,品尝竹笋。“自谓偷闲太守,人呼窃绿先生”。多年的观竹与画竹,使文同终于悟出了画竹之真谛。他告诉表兄苏轼说:“画竹者必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,稍纵则逝矣。”文同画竹的至理名言,经苏轼《文与可画篔筜谷偃竹记》一文的转述而广为流传,后来被衍化为脍炙人口的“胸有成竹”(或“成竹在胸”)成语。一天,文同与妻子在篔筜谷中赏竹,烧笋晚食。忽然,衙役送来苏轼的信,文同拆开一看,原来是苏轼写给他的一首诗:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。”文同读后,不觉大笑,喷饭满案,成为一段文坛佳话,从而又衍化成了“失笑喷饭”成语。

文同在洋州重视公益事业,修了多处园林亭榭等景观,供人游憩,使当时的洋州城,风景如画,美不胜收。他特写下了《洋州三十咏》等大批诗作,并把这些诗寄给表兄苏轼、苏辙及诗友鲜于侁,二苏及鲜于侁都合诗相赠。为此,北宋四大诗人《洋州三十咏》共120首,为洋州一时之胜,直到今天,仍不失为洋县人文一大瑰宝。此外,文同在汉中、略阳还有多首诗作传世,均收入其诗集《丹渊集》中。

-

宛转入深谷,一林还一丘。摇鞭弄新霁,把笔韵高秋。翠巘云长合,寒潭烟自浮。因成忆猿鹤,聊此为迟留。乱竹围清密,垂萝荫屈盘。晴林风色淡,晚水日光寒。树石因谁好,烟云只自漫。群峰若相待,满眼碧巑岏。群山护秦陇,转去转幽深。岚气重压眼,秋光清彻心。凭鞍吟绝壁,解带坐高林。爱此岩泉好,临流浣俗襟。

-

一觉落天梦,遂吟招隐诗。携家异乡去,变服散人为。郿坞云开后,圭峰月上时。清秋此高兴,琴酒问同谁。山曲水曲处,其间皆美田。夫君别桑梓,此地卜林泉。壮岁可立事,明时方尚贤。何当再就诏,便忍说终焉。

-

绪业承三圣,规模盛一王。朝廷周礼乐,庠序汉文章。殊俗皆归往,蒸民尽乐康。帝功如此大,宜享寿无疆。徇速承王后,聪明复辟初。恩波同海浸,刑网比天疏。屡有搜贤诏,曾无谏猎书。惟馀封禅事,应恨缺蒲车。求治亲垂诏,观文自著图。何曾凭喜怒,未省蔽谗谀。尘世留徽号,烟霄返旧都。悠悠增筴验,难问鬼臾区。宝辂嬉游少,珠宫艺学优。仙毫媚风帛,睿藻焕星钩。天极推神历,兵防演秘谋。飙流今已矣,长共谷林秋。政殿咨丞弼,经筵引俊髦。未尝耽逸乐,终是过焦劳。归路三山远,遗台万古高。小臣无分去,定拥堕髯号。神鼎犹烘药,夷槃已实冰。留恩均器服,下诏约山陵。影殿虚绨几,皇堂掩漆灯。萧萧柏城下,空有暮云凝。浮世期云尽,清都位欲传。秉圭徒请命,脱躧遂登仙。遗泽流天下,重光照柩前。几时来甲观,更待一千年。被衮才凭几,跻阶忽受同。哀文铺帝业,谥册讲仁功。竭蹶趋群后,号咷动两宫。铭旌来巩洛,万里卷悲风。幡翣离三殿,箫笳接两都。尧殂如考妣,禹葬省人徒。岂并游韶石,应同去鼎湖。愁闻下竹使,海外走哀符。史祝周坛日,人忧杞国时。饮池无善效,颒水有遗辞。仙仗朝三后,蕃仪集四夷。从今河与洛,长泻凤台悲。

-

善颂堂中客,华严会里人。生为天所祐,没与佛相亲。祖送逾千两,哀号动四邻。宜祠瑞筠社,永配蜀江神。乡校咨模范,闺门慕典刑。爱看高士传,欲注净名经。素节标家牒,芬情勒冢铭。近谁瞻碧落,应见少微星。文行俱高妙,声名五十秋。君恩来草泽,子舍上瀛洲。有相身须尽,无谁泪不流。庭前云盖石,长伴影堂愁。

-

昔在天彭郡,侨居过一冬。感君常见访,无日不相从。远寺携棋局,高亭把酒钟。谁知三载后,孤冢列新松。人前常奉诧,张也好堂堂。处众谦和甚,居官志力强。当时君壮健,在座我苍浪。今日翻相哭,无言问彼苍。

-

文靖登庸久,朝廷政教隆。相门无或议,子舍有如公。恩泽非徼幸,官荣悉治功。至今清论在,常满缙绅中。帝御皇图后,公居右府时。开陈诸议论,感发止嗟咨。自此倾宸眷,方将正宰司。胡为便沦谢,天意固难知。忆在南邛日,家君此忽亡。公时帅本道,力为济归丧。贱息将何报,深恩不可忘。如今每念及,惟有泪浪浪。自出公门下,常蒙礼意勤。相看如子姓,交政为郎君。每望中书入,俄惊远讣闻。何时高冢上,永日哭寒云。

-

巫峡乘轺去,涪江拥节还。方来赴京兆,又出领潼关。髀肉川涂瘦,颠毛案牍斑。音容今遂已,清血为公潸。候骑排弓箙,牙门换戟衣。使麾方报入,神柩已云归。关吏惊来往,乡人叹是非。生平幽石在,谁为刻珠玑。素节乡评重,清芬世阅传。谢家儿侄盛,穆宅弟兄贤。展矣兹良士,嗟乎不永年。西风寄哀调,愿为唱新阡。

-

菀菀冥冥雨气沉,一春长是咏春阴。燕归画栋帘栊静,莺下雕栏院宇深。斗草玉钗应复约,看花金勒误重寻。谢郎风调将谁奈,独倚书床拥鼻吟。青春已破六十日,正好共携歌管游。莺花有意欲恼乱,风雨何事相淹留。南园綵棚映绿树,西湖画舫临清流。几时云阴得敛霁,愿把一樽相献酬。

-

自趋戎幕佐鞬櫜,四见新阴发旧柯。学饮不成欢意少,好吟无倦苦心多。舞伤池柳风图甚,泣破庭兰雨奈何。敢对青春叹留滞,且须开口更狂歌。琵琶泉水碧溶溶,又见春归玉柱峰。欢绪已阑羞老大,交期将近懒游从。杏开暖萼融红蜡,柳放晴花拆白茸。赋得上林佳景尽,不知谁为荐临邛。

-

胡侯外补来钱塘,所居之山名凤凰。不知元本发何处,蛇颈鱼尾盘高冈。婆娑欲下大江饮,万里一息头低昂。谁将浮图压两翅,直使帖地不得翔。前人眼俗不知顾,会有贤者来形相。怜汝困欲共汝语,故近汝咮营斯堂。起居饮食不离上,外孰有耳听琅琅。应云汝德未衰在,旦暮可起鸣朝阳。众人庵尽圆,君庵独云方。君虽乐其中,无乃太异常。劝君刓其角,使称著月床。自然制度稳,名号亦可详。东西南北不足辨,左右前后谁能防。愿君见听便如此,鼠蝎四面人恐伤。月为太阴精,石亦月之类。月常寄孕于石中,事理如此何足异。天地始分判,日月各一物。既名物乃入形器,安有形器不消没。况此日与月,晓夜东西走。珠流璧转无暂停,岂与天地同长久。其为劳苦世共知,惟是月有生死时。既然须常换新者,人但不见神所为。日须天上生,月必地中产。君不见虢州朱阳县之山谷间,才成未就知何限。石有不才者,往往其卵毈。灵媪弃置不复惜,任人取去为珍玩。佳者留之待天取,藏满库楼千万许。彦瞻博物天下称更无,定不以予之说为寱语。予恐世人不知嵩丘岩洞中,中有八万二千修月户。其人所食尽玉屑,昔有王生见之满襆提斤斧。应是当年灵鹫山,直自天竺飞落西湖前。其上有石妊月月已满,此人朅来就彼剜剔归上天。所以此石拆?不复合,至今神胞所附之处其痕圆。抛掷道傍凡几岁,风刷雨淋尘土秽。子平一见初动心,辇致东斋自摩洗。更选他山相拥列,就中独尔一峰最奇绝。每至瑶魄流光下照时,玉柱横攲无少缺。子平谓我同所嗜,万里书之特相寄。邀我为诗我岂能,窗前累日临空纸。遥想岩前宝穴通,玉蟾从此去无踪。请君为我细书字于侧,名为月母峰。