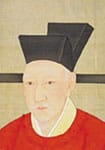

赵构

生平

早年经历

宋高宗赵构是宋徽宗赵佶的第九子,母显仁皇后韦氏,生于大观元年五月乙巳日(1107年6月12日),同年八月丁丑日,赐名为赵构,授定武军节度使、检校太尉,封蜀国公。大观二年(1108年)正月庚申日,封为广平郡王。宣和三年(1121年)十二月壬子日,进封为康王。赵构天性聪明,知识渊博,记忆力很强,他每日能读诵书籍千余言,博闻强记。赵构的臂力也很强,史书记载他能拉动一石五斗(约二百斤)力的弓(岳飞能拉动三百斤力的弓)。在位期间重用黄潜善、汪伯彦、王伦、秦桧等奸臣,迫害打击抗金将领和忠臣良将。

北宋靖康元年(1126年)春,金兵第一次包围开封府时,他曾以亲王身分在金营中短期为人质。当年冬,金兵再次南侵,他奉命出使金营求和,在河北磁州(今属河北)被守臣宗泽劝阻留下,得以免遭金兵俘虏。[2] 金兵再次包围开封时,受命为河北兵马大元帅(《宋史·本纪》称赵构为天下兵马大元帅),宋廷令其率河北兵马救援京师,但他移屯北京大名府(今河北大名),继又转移到东平府(今属山东),以避敌锋。

建炎南渡

宋徽宗和钦宗为金兵俘虏北去,于次年五月初一在南京应天府(今河南商丘)即位,改元建炎,成为南宋第一位皇帝。宋高宗是南宋初年投降派的首脑。南宋政权初建,他迫于形势起用抗战派李纲为宰相,但不久赶走李纲,同宠臣汪伯彦、黄潜善等奸佞小人放弃中原,从南京应天府逃到扬州,一意享乐。

公元1129年(建炎三年)旧历二月,金兵奔袭扬州,他狼狈渡江,经镇江府到杭州。迫于舆论压力,他不得不罢免汪伯彦、黄潜善等人。

苗傅和刘正彦利用军士对朝政的不满,发动兵变,杀了宋高宗信任的同签书枢密院事王渊和一批宦官,逼迫宋高宗退位,史称苗刘兵变。

文臣吕颐浩、张浚和武将韩世忠、刘光世、张俊起兵“勤王”,宋高宗得以“复辟”。他继续派使臣向金朝乞降,哀诉自已逃到南方后,“所行益穷,所投日狭”,“以守则无人,以奔则无地”,要求金朝统治者“见哀而赦己”,不要再向南进军。对于抗金战争却不作任何有力的部署。九月,金兵渡江南侵,宋高宗即率臣僚南逃。

十月到越州(今浙江绍兴),随后又逃到明州(今浙江宁波),并自明州到定海(今浙江舟山),漂泊海上,逃到温州(今属浙江)。

直到建炎四年夏金兵撤离江南后,他才又回到绍兴府(今浙江绍兴)、临安府(今浙江杭州)等地,后将临安府定为南宋的行在。

金兵暂停南侵,宋高宗便抽调精兵镇压荆湖 、江西、福建等路的农民起义军和盗匪,巩固了自己的统治。他虽然在防御金兵方面作了一些部署,任命岳飞、韩世忠、吴玠、刘光世、张俊等人分区负责江、淮防务,但只把军事部署作为乞降的筹码,始终没有收复失地的打算。他把金朝派到南宋进行诱降活动的秦桧予以重用,任为宰相,同秦桧加紧进行投降活动,竭力压制岳飞等将领的抗金要求。

当绍兴十年(1140)各路宋军在对金战争中节节取胜时,宋高宗担心将领功大势重、尾大不掉,又怕迎回钦宗后自己必须退位,于是下令各路宋军班师,断送了抗金斗争的大好形势。

屈辱求和

绍兴十一年(公元1141年),解除岳飞、韩世忠等大将的兵权,向金朝表示坚决议和的决心。不久,他与秦桧制造岳飞父子谋反冤案,以“莫须有”的罪名加以杀害,遂同金朝签定了屈辱投降的绍兴和议,向金称臣纳贡,以换取金承认自己在淮河、大散关以南地区的统治权。十一月和议签定后,按金朝规定,秦桧事实上成了终身宰相,宋高宗虽对他日益猜忌,却仍纵容他专权跋扈,对主张抗战的臣僚加以排斥和打击。即使在秦桧死后,宋高宗仍委任投降派万俟卨、汤思退等奸佞小人掌政,坚守对金和议条款,每年除纳贡银二十五万两、绢二十五万匹外,送给金统治者贺正旦、生辰等的礼物也“以巨万计”,只要金朝统治者索取玩好,宋高宗立即下令搜访送去。对其统治区的人民,却巧立名目加强搜括,使南宋的赋税名目比北宋时更多,剥削更加残酷。

绍兴三十一年(公元1161年)秋,金海陵王完颜亮大举南侵,宋高宗又想再次逃离临安府。金海陵王渡江失败,被部下所杀(见采石之战)。宋高宗遣使贺金世宗完颜雍即位,准备再次对金议和。宋高宗在当了三十六年皇帝以后,于公元1162年(绍兴三十二年)六月以“倦勤”,想多休养为由,传位给养子赵昚,是为宋孝宗。他自称太上皇帝。

晚年生活

赵构退位后,自称不再问朝政,其实也干预一些政事。有一天,他去灵隐寺冷泉亭喝茶,有个行者对他照料得很殷勤,他打量了一番行者说:“我看你的样子不像个行者。”行者哭着诉说道:“我本是一个郡守,因为得罪了监司,被诬陷降罪,罚为庶人。为了糊口,得来此处投亲,干此贱活。”赵构当即说:“我明天替你去向皇帝说明。”回宫后果真对皇帝讲了,要复他的职。几天后他再去冷泉亭,见行者还在,他回宫后在宴饮时便怒容满面。孝宗小心翼翼地问赵构为何生气,赵构说:“我老了,没人听话了,那行者的事,我几天前就同你讲了,为何不办理?”孝宗回答说:“我昨日已向宰相讲起,宰相一查,说此人是贪赃枉法,免他一死已经宽大,再要复职实在不行。”赵构却不顾这些,说:“那叫我今后怎么再见人,我已经答应他向你求情。”孝宗无奈,只得去对宰相说:“太上皇大发脾气了,那人即使犯了谋杀罪,你也得给他复职。”宰相只得照办[3] 。

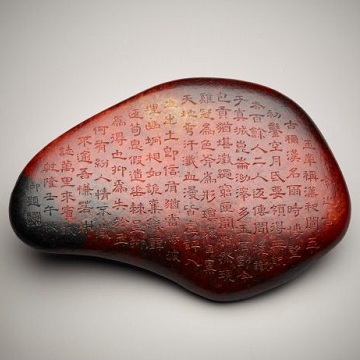

赵构政治上昏聩,但是精于书法,善真行草书,笔法洒脱婉丽,自然流畅,颇得晋人神韵,明代陶宗仪《书史会要》称:“高宗善真行草书,天纵其能,无不造妙。”其书法影响和左右了南宋书坛,后人多效法其书迹。

淳熙十四年十月乙亥日(1187年11月9日),赵构病死于临安行在的德寿宫,时年八十一岁,谥号圣神武文宪孝皇帝,庙号高宗。赵构死后,棺木未下葬,直到淳熙十六年(1189年)三月丙寅日,才下葬于都城绍兴府会稽县之永思陵。宋光宗绍熙二年(1191年),加谥号为受命中兴全功至德圣神武文昭仁宪孝皇帝。

家庭成员

父母

父亲:宋徽宗赵佶

母亲:显仁皇后韦氏

后妃

宪节皇后邢秉懿,康王妃,封嘉国夫人,靖康之难时北迁,高宗遥册为皇后,绍兴九年崩,后韦太后归国,方知皇后早崩,时中宫已虚位达十六年。

宪圣慈烈皇后吴氏,自和义郡夫人、才人、婉仪、进贵妃。绍兴十三年,立为皇后。高宗内禅,手诏后称太上皇后,迁居德寿宫。孝宗即位,上尊号寿圣太上皇后,光宗即位更号寿圣皇太后。孝宗崩,始正太皇太后之号,庆元三年崩,年八十三。

张贵妃,开封祥符人。初入宫,封永嘉郡夫人。乾道六年,进婉容。淳熙七年,封太上皇淑妃。十六年,进贵妃。绍熙元年薨。

潘贤妃,侍奉高宗于康王府,生元懿太子赵旉,绍兴十八年薨。

张贤妃,初为才人,后晋婕妤、婉仪。死后追封贤妃。孝宗养母。

刘贤妃,倾城艳名盛于天下。入宫为红霞帔,迁才人、婕妤、婉容,绍兴二十四年进贤妃。淳熙十四年(1187年)去世。

刘婉仪,初入宫,封宜春郡夫人。寻进才人,与刘贤妃俱被宠,进婉仪。

吴才人,吴皇后的族人。

李才人,高宗晚年的爱妃,姿色明艳,高宗死后,吴皇后一见她就愤怒,因此被宋孝宗赐死。

王才人,高宗晚年的爱妃,姿色明艳,高宗死后,吴皇后一见她就愤怒,因此被宋孝宗赐死。

田郡君,名春罗,高宗为康王时侧室,靖康之难时死于北迁途中。

姜郡君,名醉媚,高宗为康王时侧室,靖康之难时北迁。

冯美人

韩才人

子女

儿子

宋高宗仅有一个亲生儿子赵旉,即宋简宗、正安帝(元懿太子),早夭(卒年3岁)。

养子赵伯琮,即宋孝宗,养母张贤妃。

养子赵伯玖,更名赵璩,养母吴皇后。

女儿

高宗为康王时,曾育有五女,后皆被掳。《新安县志》载高宗其中一女于建炎三年被江西县令邓元亮于起兵勤王时于道上收养,长大后嫁给邓元亮之子邓自明。至宋光宗即位,赵氏带长子面见光宗,光宗称赵氏为皇姑,封为郡主,并把邓自明追赠为“税院郡马”,并赐地于东莞。后人散居到香港龙跃头、锦田、厦村、大埔头及东莞等地。

康大宗姬赵佛佑,北迁时四岁,后入浣衣院。

康二宗姬赵神祐,北迁时四岁,后入浣衣院。

康三宗姬,北迁时三岁,死于途中。

康四宗姬,北迁时二岁,死于途中。

康五宗姬,北迁时二岁,死于途中。

-

小书楼下千竿竹,深火炉前一盏灯。此处与谁相伴宿,烧丹道士坐禅僧。

-

秋江烟暝泊孤舟。

-

墨花垂兔颖,千古尚漓漓。翠羽风前叶,秋声雨一枝。诗题春粉节,绷脱玉婴儿。湘浦人何在,空闻凤管吹。名出本南山,来依琼苑间。陈主歌前树,杨妃醉后颜。为嫌脂太赤,故著粉微斑。共言攀折处,已获宝枝还。

-

香蜜裁葩分外工,疏枝几点缀雏蜂。娇黄染就宫妆样,香煖尤宜爱日烘。寒花婀娜露凝香,风叶摇秋凤尾凉。梦入画堂银烛下,翠屏深处隐红妆。

-

简易高人道,崇玄性自真。身常居太极,心已远凡尘。玉陛辞荣禄,瑶台役鬼神。辛勤三十载,羡尔道心淳。太白巃嵷东南驰,众岭环合青分披。烟云厚薄皆可爱,木石疏密自相宜。阳春已归鸟语乐,溪水不动鱼行迟。生民无不得处所,与兹鱼鸟皆熙熙。

-

月宫移就日宫栽,引得轻红入面来。好向烟霄承雨露,丹心一一为君开。秋入幽丛桂影团,香深粟粟照林丹。应随王母瑶池晓,染得朝霞下广寒。

-

春莺叶底引圆吭,临罢黄庭日更长。满院柳花寒食后,旋钻新火爇炉香。松竹幽禽尺素间,恍然真向雪中看。动摇已自清风足,何况丹青写岁寒。管妙弦清韵入神,老人合眼醉醺醺。成知不及当来曲,犹觉闻时胜不闻。海神来过隐风回,浪打天门石壁开。浙江八月何如此,清似连山喷雪来。

-

桃李无言春告归,落红如海乱莺啼。西村渡口斜阳里,渺渺烟波绿拍堤。月午江空桂花落,华阳道士云衣薄。石坛香散步虚声,杉露清泠滴栖鹤。不祷自安缘寿骨,人间难得是清名。浅斟仙酒红生颊,永保长生道自成。

-

一湖春水夜来生,几叠春山远更横。烟艇小,钓丝轻,赢得闲中万古名。薄晚烟林淡翠微,江边秋月已明晖。纵远抱,适天机,水底闲云片段飞。雪洒清江江上船,一钱何得买江天。催短棹,去长川,鱼蟹来倾酒舍烟。青草开时已过船,锦鳞跃处浪痕圆。竹叶酒,柳花毡,有意沙鸥伴我眠。扁舟小缆荻花风,四合青山暮霭中。明细火,倚孤松,但愿樽中酒不空。侬家活计岂能名,万顷波心月影清。倾绿酒,糁藜羹,保任衣中一物灵。骇浪吞舟脱巨鳞,结绳为网也难任。纶乍放,饵初沉,浅钓纤鳞味更深。鱼信还催花信开,花风得得为谁来。舒柳眼,落梅腮,浪煖桃花夜转雷。莫莫朝朝冬复春,高车驷马趁朝身。金拄屋,粟盈囷,那知江汉独醒人。远水无涯山有邻,相看岁晚更情亲。笛里月,酒中身,举头无我一般人。谁云渔父是愚翁,一叶浮家万虑空。轻破浪,细迎风,睡起蓬窗日正中。水涵微雨湛虚明,小笠轻蓑未要晴。明鉴里,縠纹生,白鹭飞来空外声。无数菰蒲閒藕花,棹歌轻举酌流霞。随家好,转山斜,也有孤村三两家。春入渭阳花气多,春归时节自清和。冲晓雾,弄沧波,载与俱归又若何。清湾幽岛任盘纡,一舸横斜得自如。唯有此,更无居,从教红袖泣前鱼。

-

大哉圣宣,斯文在兹。帝王之式,古今之师。志则春秋,道由忠恕。贤于尧舜,日月其誉。维时载雍,戢此武功。肃昭盛仪,海㝢聿崇。德行首科,显冠学徒。不迁不贰,乐道以居。食埃甚忠,在陋自如。宜称贤哉,岂止不愚。天经地义,孝哉闵骞。父母昆弟,莫间其言。污君不仕,志气轩轩。复我汶上,出处休焉。懿德贤行,有一则尊。子也履之,成性存存。骍角有用,犁牛莫论。刑政之言,惠施元元。德以充性,行以澡身。二事在躬,日跻而新。并驱贤科,得颜与邻。不幸斯疾,命也莫伸。循良之要,在于有政。可使为宰,千室百乘。师门育材,治心扶性。退则进之,琢磨之柄。道义正己,文学擅科。为宰武城,联以弦歌。割鸡之试,牛刀谓何。前言戏尔,博约则多。辩以饰诈,言以致文。苟弗执礼,宜奠释纷。朽木粪墙,置不足言。言语之科,粗然有闻。升堂惟光,千乘惟权。陵暴知非,委质可贤。折狱言简,结缨礼全。恶言不耳,仲尼赖焉。谦德知二,器实瑚琏。动必几先,孰并其辩。一使存鲁,五国有变。终相其主,誉处悠远。文学之目,名重一时。为君子儒,作魏侯师。不可后礼,始可言诗。假盖小嫌,圣亦不疵。礼之有本,子能启问。大哉斯言,光昭明训。德辉泰山,诬祭莫奋。崇兹祀典,盍永令闻。养才以道,圣人兼济。始谓不仁,问鲍良喜。寓志农圃,似睽仁义。学稼之辞,岂姑舍是。惟子有道,天与异容。状虽云恶,德则其丰。南止江沱,学者云从。取士自兹,貌或非公。夫孝要道,周训群生。以纲百行,以通神明。因子侍师,答问成经。事亲之实,代为仪刑。子长宏度,高出伦辈。虽在缧绁,知非其罪。纯德备行,夫子所采。以子妻之,尤知英概。猗尔子上,鲁邦之望。以德则贵,惟道是唱。师聪师明,友直友谅。伯于祝阿,儒风斯畅。轼彼穷阎,达士所宾。邦无道谷,进退孰伦。敝衣非病,无财乃贫。赐虽不怿,清节照人。人禀秀德,气貌或同。而子俨然,温温其容。两端发问,未答机锋。以礼节和,斯言可宗。伯夫荥阳,实惟令德。优入圣门,过不留迹。道以目传,妙则心识。倚欤伟欤,后代之则。邈矣子季,睢阳是伯。屏息受业,延教登席。未践四科,困涉六籍。祀典载之,好是正直。乐善哲士,伯于汧阳。传道克正,垂名久臧。执德以洪,用心必刚。袤广业履,式赞素王。惟时义方,有子诚孝。怡怡圣域,俱膺是道。暮春舞雩,咏歌至教。师故与之,和悦宜召。天清日明,密雨曷有。师命持盖,子亦善扣。惟夫子博,三才允究。学者之乐,所得遂茂。周衰伪隆,政在群公。廉耻道微,家臣聿崇。不为屈节,撝默自容。子于是时,凛然清风。遐想子期,挟策圣帷。涉道是嗜,惟士可縻。在德既贤,在名乃垂。洋洋之风,逮今四驰。念昔颛孙,商德与邻。学以干禄,问以书绅。参前倚衡,忠信是遵。色取行违,作戒后人。婉彼子羔,受业先圣。宗庙之问,一出乎正。克笃于孝,非愚乃令。师知其生,有辉贤行。伯兹雩娄,务学实著。三千之位,七十是预。匪善莫行,惟德乃据。纪干前书,式彰厥誉。秦有子南,蜚声述作。守道之渊,成德之博。范若铸金,契犹发药。历世明祀,少梁宠爵。惟禽之问,从容其鲤。求以异闻,诗礼云尔。请一得三,诚退而喜。且知将圣,不私其子。室家壮年,无子则逐。见于信史,全齐之俗。原本厥初,师言可复。以学则知,揆之宜笃。纪伯子鲁,圣学是务。厉己斯的,好问乃裕。周旋中规,容止可度。允矣昔贤,后世所慕。贤行颜叔,亲承尼父。志锐所期,道尊是辅。泥在钧陶,木就规矩。终縻好爵,扬名东武。在昔石邑,能知所尊。懋依有德,克述无言。鼓箧槐市,扬名里门。此道久视,彼美长存。琅邪之伯,其惟子骄。微言既彰,德音孔昭。已观雩舞,同听齐韶。历千百祀,跂想高标。彼美邽子,先圣是承。墙仞已及,堂陛将升。良玉斯琢,寒水必冰。锡壤平陆,茂实骞腾。任城建伯,其表曰选。淑问雅驰,才华清远。竞辰力行,爱日黾勉。孔教崇崇,令绪显显。人谁无子,尔嗣标奇。行为世范,学为人师。请车诚非,顾匪其私。千载之下,足以示慈。肃肃曹伯,王室之裔。积习乐道,切瑳明义。惟善则主,尔德是类。史笔有焕,令名永纪。至圣立教,子祺安雅。擅誉鲁邦,启祚钜野。炜矣风猷,时哉用舍。出伦离类,后学是假。褒锡朱虚,在器轮舆。儒室振领,圣门曳裾。贤业得蕴,美材以摅。百世不刊,载观成书。惟子挺生,道德之门。佩服至论,鲤则弟昆。三得三亡,所问殊温。君子归宓,义不掩恩。仰止狄皙,抱负渊通。游泳德化,扬厉素风。伟识既异,持教乃隆。厥志茂焉,毖祀无穷。子敛受封,爰居武城。亹亹其闻,翩翩其英。抠衣时习,愿学日明。诞敷孔教,爵里疏荣。刚毅近仁,志操莫渝。性匪祝鮀,面岂子都。有一于此,刚名可图。云欲则柔,盖生之徒。式是壤伯,昭乎圣徒。执经请益,载道若无。诗书规矩,学问楷模。得时而驾,领袖诸儒。开国乘氏,有德斯彰。参稽百行,赞理三纲。自拔行閒,荣名甚光。在史蔼蔼,历久弥芳。惟彼子之,锡伯期思。与贤并进,得圣而师。彬彬雅道,翼翼令仪。上目至言,庙食不隳。有怀子折,全鲁之彦。儒行既名,聊伯乃建。兢兢受道,奕奕峨弁。懿选嘉访,世享馨荐。先觉既位,簪履并驰。尚德君子,尔乃兼之。羿奡可惭,禹稷可师。三复此道,载观白圭。黄伯著祀,公孙是云。弥缝中道,协辅斯文。藏修方异,渐渍其勤。史词不忘,播为清芬。兄弟之邦,士有廉庸。涵泳素教,表揭儒宗。杏坛探赜,洙泗从容。作兴一时,莒父其封。瑕丘祚邑,子期是为。亲训有日,广业于时。四教允隆,五常以持。比肩俊杰,闻望斯垂。易之为书,弥合天地。五十乃学,师则有是。子能受授,洗心传世。知机其神,宜被厥祀。手足甚亲,志异出处。魋将为乱,子乃脱去。在污能絜,危而有虑。内省若斯,何忧何惧。有卫伯玉,夫子与居。寡过未能,荐赞使乎。以尸谏君,友则史鱼。果得进贤,烂然简书。学者行道,敝缊亦称。使齐光华,偶为肥轻。周急之言,君子所令。答问允严,理皆先经。人有贤否,道有废兴。子如命何,营营震惊。季孙虽惑,景伯莫平。师资一言,秩祀亦惩。仕进之道,要在究习。具臣而居,咎欲谁执。斯未能信,谦以有立。阙里说之,多士莫及。君子若人,单父之政。引肘寤君,放鱼禀令。傅郭勿穫,遂能制命。百代理邑,用规观听。师席高振,大成是集。至道克传,贤达斯执。善道云袤,儒风可立。渔阳之士,得跂而及。侁侁申周,四科与俦。逸驾文圃,鼓枻儒流。冠佩既燕,言动允休。邵陵得封,可想清修。多能鄙事,圣人曲意。惟其知之,是以不试。宗鲁虽友,吊必以义。尚师嘉言,祀亦罔替。孔父秦父,相尚以力。俱生贤嗣,相与以德。是父是子,致诘畴克。会弁儒林,令名无极。勉勉子车,封邑淳于。亲炙避席,唯诺趋隅。发微既博,雅道是扶。抑可尚也,不亦美乎。孰封于萧,实惟子柳。夙饫格言,克遵善诱。明德斯馨,贤业所就。以侑于儒,传芳逾茂。雍容子皙,已望堂室。幼则有造,成则祖述。文采日化,儒效力弼。永观厥成,德音秩秩。东平子产,性著盛时。奉师于塾,讲道之微。答问其敏,婉妙以思。升降陛廉,尚想英姿。温温子里,入闻至圣。揽道之华,秉德之柄。深造阃域,不乖言行。全齐之封,竹素为盛。伯彼临淄,左行称贤。睎踪十哲,秀颖三千。心悦诚服,家至户传。乐只君子,文声益宣。彭衙高士,经籍是亲。赞成德艺,协于彝伦。厎绩圣道,斯肖素臣。优哉游哉,学以致身。乐氏子声,锡爵昌平。信道之万,见善乃明。引领高节,载惟思诚。先贤聿集,出为时英。