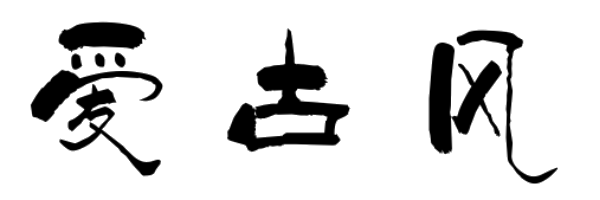

徐铉

生平

先世会稽(今浙江绍兴)人,后迁居广陵。父延休,官江都少尹。徐铉十岁能属文,宅居栖霞寺侧。

初事南唐,历官御史大夫、率更令、右散骑常侍,官至吏部尚书。宋开宝七年(974年),赵匡胤令大将曹彬伐南唐。徐铉曾二度奉李煜之命使宋,谋求和平,告太祖曰:“煜事陛下,如子事父,未有过失,奈何见伐?”太祖道:“汝以为父子分两家,可乎?”铉不能对。十一月,徐铉、周惟简再次入奏,徐铉道:“李煜因病未任朝谒,非敢拒诏也,乞缓兵以全一邦之命。”其言极恳切,与太祖辩,反复再三,声气愈厉。赵匡胤辩不过,拔剑而起,怒斥徐铉:“不须多言!江南国主何罪之有?只是一姓天下,卧榻之侧,不容他人酣睡!”徐铉不敢再言。

南唐亡后,随李煜入观宋太祖,命为率更令。累官至散骑常侍。博学多才,有一只象毙命,取胆不获。铉曰:“于前左足求之。”果得。召问铉,对曰:“象胆随四时在足,今方二月,故知之。”徐铉曾奉旨与句中正、葛湍、王惟恭等同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”,又曾编纂《文苑英华》、《太平广记》等。太平兴国三年(978年),徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜叹息:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”徐铉退而告之,宋太宗闻之大怒,赐李煜自尽。淳化二年(991年),遭庐州女僧道安诬,被贬谪为静难行军司马(属邠州)。邠州苦寒,终不御毛褐,致冷疾(风寒),八月二十六日“晨起,方冠带,遽索笔手疏,约束后事,又别署曰:‘道者,天地之母。’书讫而卒,年七十六。”

个人成就

古文

徐铉的文章承晚唐骈俪之风,而体格孤秀。他为李煜所作墓志铭,立言得体,《宋文鉴》曾录此铭。著有《骑省集》(即《徐公文集》)三十卷,由女婿吴淑编集。前20卷是在南唐作官时写的,后10卷为入宋后所作。有《四部丛刊》影印黄丕烈校旧抄本30卷,附录1卷。近人徐乃昌翻刻宋本,附《补遗》1卷、《校勘记》1卷。另有《学津讨原》、《津逮秘书》等。徐铉好谈神怪,有门客蒯亮乃江东布衣,九十余岁,好大言夸诞,所言皆载入《稽神录》。

徐铉在南唐时,文章议论与韩熙载齐名,称“韩徐”,又与弟徐锴俱精通文字学,号“大小徐”。曾与句中正等共同校订《说文解字》,增补19字入正文,又补402字附于正文后。经他们校订增补的世称“大徐本”。

书法

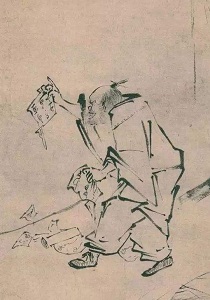

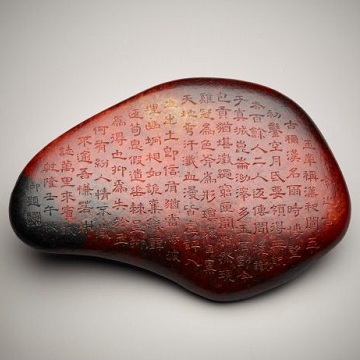

徐铉长于书法,喜好李斯小篆,隶书也较出色。宋代欧阳修《集古录跋尾·泰峄山刻石》载:“昔徐铉在江南,以小篆驰名,郑文宝其门人也,尝受学于铉,亦见称于一时。”清代冯武称其:“善小篆,映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中,至于曲折处,亦当中,无有偏侧;乃笔峰直下不侧,故锋常在画中。”黑龙江省博物馆藏有他的《篆书千字文残卷》(宋摹本)。徐铉的行书也颇为人称道,代表做《私诚帖》现藏台北故宫博物院。全篇结构平稳,但又不掉趣味,书风含蓄天然,开宋人尚意书风的先河。

诗作

徐铉的诗平易浅切,真率自然,不押险韵,不用奇字,颇近白居易诗风。其《贬官秦州出城作》、《送王四十五归东都》、《寄高邮陈郎中》等诗,均能出自肺腑,情到语流,无生涩雕琢之病。相传徐铉文思敏捷,凡有撰作,常不喜预作,有想请他写文章的人,临事来请,他执笔立就。徐铉曾说,“文速则意思敏壮,缓则体势疏慢”(《郡斋读书志》),所以他的诗流畅有余而深警不足。但也时出隽句,如:“井泉生地脉,砧杵共秋声”(《喜李少保卜邻诗》),足见其思致闲远,意味深长。

主要作品

轶事典故

先世会稽(今浙江绍兴)人,后迁居广陵。父延休,官江都少尹。徐铉十岁能属文,宅居栖霞寺侧。

初事南唐,历官御史大夫、率更令、右散骑常侍,官至吏部尚书。宋开宝七年(974年),赵匡胤令大将曹彬伐南唐。徐铉曾二度奉李煜之命使宋,谋求和平,告太祖曰:“煜事陛下,如子事父,未有过失,奈何见伐?”太祖道:“汝以为父子分两家,可乎?”铉不能对。十一月,徐铉、周惟简再次入奏,徐铉道:“李煜因病未任朝谒,非敢拒诏也,乞缓兵以全一邦之命。”其言极恳切,与太祖辩,反复再三,声气愈厉。赵匡胤辩不过,拔剑而起,怒斥徐铉:“不须多言!江南国主何罪之有?只是一姓天下,卧榻之侧,不容他人酣睡!”徐铉不敢再言。

南唐亡后,随李煜入观宋太祖,命为率更令。累官至散骑常侍。博学多才,有一只象毙命,取胆不获。铉曰:“于前左足求之。”果得。召问铉,对曰:“象胆随四时在足,今方二月,故知之。”徐铉曾奉旨与句中正、葛湍、王惟恭等同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”,又曾编纂《文苑英华》、《太平广记》等。太平兴国三年(978年),徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜叹息:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”徐铉退而告之,宋太宗闻之大怒,赐李煜自尽。淳化二年(991年),遭庐州女僧道安诬,被贬谪为静难行军司马(属邠州)。邠州苦寒,终不御毛褐,致冷疾(风寒),八月二十六日“晨起,方冠带,遽索笔手疏,约束后事,又别署曰:‘道者,天地之母。’书讫而卒,年七十六。”

-

去国离群掷岁华,病容憔悴愧丹砂。溪连舍下衣长润, 山带城边日易斜。几处垂钩依野岸,有时披褐到邻家。 故人书札频相慰,谁道西京道路赊。 清时沦放在山州,邛竹纱巾处处游。野日苍茫悲鵩舍, 水风阴湿弊貂裘。鸡鸣候旦宁辞晦,松节凌霜几换秋。 两首新诗千里道,感君情分独知丘。

-

田园经雨绿分畦,飞盖闲行九里堤。拂袖清风尘不起, 满川芳草路如迷。林开始觉晴天迥,潮上初惊浦岸齐。 怪得仙郎诗句好,断霞残照远山西。

-

魂梦悠扬不奈何,夜来还在故人家。香濛蜡烛时时暗, 户映屏风故故斜。檀的慢调银字管,云鬟低缀折枝花。 天明又作人间别,洞口春深道路赊。 绣幌银屏杳霭间,若非魂梦到应难。窗前人静偏宜夜, 户内春浓不识寒。蘸甲递觞纤似玉,含词忍笑腻于檀。 锦书若要知名字,满县花开不姓潘。 南国佳人字玉儿,芙蓉双脸远山眉。仙郎有约长相忆, 阿母何猜不得知。梦里行云还倏忽,暗中携手乍疑迟。 因思别后闲窗下,织得回文几首诗。

-

湘浦怀沙已不疑,京城赐第岂前期。鼓声到晚知坊远, 山色来多与静宜。簪屦尚应怜故物,稻粱空自愧华池。 新诗问我偏饶思,还念鹪鹩得一枝。

-

亡羊岐路愧司南,二纪穷通聚散三。老去何妨从笑傲, 病来看欲懒朝参。离肠似线常忧断,世态如汤不可探。 珍重加餐省思虑,时时斟酒压山岚。 身遥上国三千里,名在朝中二十春。金印不须辞入幕, 麻衣曾此叹迷津。卷舒由我真齐物,忧喜忘心即养神。 世路风波自翻覆,虚舟无计得沉沦。

-

莫折红芳树,但知尽意看。狂风幸无意,那忍折教残。 朝日城南路,旌旗照绿芜。使君何处去,桑下觅罗敷。 事与年俱往,情将分共深。莫惊容鬓改,只是旧时心。 暂别劳相送,佳期愿莫违。朱颜不须老,留取待郎归。 拂匣收珠佩,回灯拭薄妆。莫嫌春夜短,匹似楚襄王。

-

簪组非无累,园林未是归。世喧长不到,何必故山薇。 小舫行乘月,高斋卧看山。退公聊自足,争敢望长闲。 跂石仍临水,披襟复挂冠。机心忘未得,棋局与鱼竿。

-

劲节生宫苑,虚心奉豫游。自然名价重,不羡渭川侯。

-

旧国荒凉成黍稷,故交危脆似琉璃。高人独喜汤师在,手把新文数道碑。满卷文章为世重,出尘心迹少人同。腾腾自得修真理,不管浮生觉梦中。文似春华铺晓陌,思如泉涌注长江。诗情道性知无梦,频见残灯照曙窗。已洁心源超世表,却缘诗句有时名。初闻行业如耆宿,及见容颜是后生。只有閒情搜景物,不将客鬓惜流光。京华才子多文会,众许清词每擅场。惠远禅师名素重,维摩居士室皆空。群公竞有诗相赠,组绣珠玑满袖中。南朝人物古犹今,只恐前身是道林。处处经行常自适,不妨谭笑不妨吟。往往冥搜宵不寐,时时任性昼仍眠。高情丽句谁偏重,圣代词臣李谪仙。霜髯病叟掩闲扃,禅客相寻有故情。每忆江南初识面,至今犹得爱才名。

-

吴歌楚舞玉诗新,华灯兰焰动鱼鳞。台前共道明如昼,醉里唯愁夜向晨。绮席金炉香正燃,铜壶银箭漏初传。天回星月迷灯烛,风过楼台度管弦。双阙重闉夜不关,金车宝马晓应还。亭亭明月临瑶席,灼灼华灯照玉颜。火树灯山高入云,红筵翠幄自成春。游女有时还解佩,青楼何处不留人。帝京风景不曾秋,万户千门夜更游。玓瓅银鞍连绣毂,晶荧珠网挂琼钩。