徐铉

生平

先世会稽(今浙江绍兴)人,后迁居广陵。父延休,官江都少尹。徐铉十岁能属文,宅居栖霞寺侧。

初事南唐,历官御史大夫、率更令、右散骑常侍,官至吏部尚书。宋开宝七年(974年),赵匡胤令大将曹彬伐南唐。徐铉曾二度奉李煜之命使宋,谋求和平,告太祖曰:“煜事陛下,如子事父,未有过失,奈何见伐?”太祖道:“汝以为父子分两家,可乎?”铉不能对。十一月,徐铉、周惟简再次入奏,徐铉道:“李煜因病未任朝谒,非敢拒诏也,乞缓兵以全一邦之命。”其言极恳切,与太祖辩,反复再三,声气愈厉。赵匡胤辩不过,拔剑而起,怒斥徐铉:“不须多言!江南国主何罪之有?只是一姓天下,卧榻之侧,不容他人酣睡!”徐铉不敢再言。

南唐亡后,随李煜入观宋太祖,命为率更令。累官至散骑常侍。博学多才,有一只象毙命,取胆不获。铉曰:“于前左足求之。”果得。召问铉,对曰:“象胆随四时在足,今方二月,故知之。”徐铉曾奉旨与句中正、葛湍、王惟恭等同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”,又曾编纂《文苑英华》、《太平广记》等。太平兴国三年(978年),徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜叹息:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”徐铉退而告之,宋太宗闻之大怒,赐李煜自尽。淳化二年(991年),遭庐州女僧道安诬,被贬谪为静难行军司马(属邠州)。邠州苦寒,终不御毛褐,致冷疾(风寒),八月二十六日“晨起,方冠带,遽索笔手疏,约束后事,又别署曰:‘道者,天地之母。’书讫而卒,年七十六。”

个人成就

古文

徐铉的文章承晚唐骈俪之风,而体格孤秀。他为李煜所作墓志铭,立言得体,《宋文鉴》曾录此铭。著有《骑省集》(即《徐公文集》)三十卷,由女婿吴淑编集。前20卷是在南唐作官时写的,后10卷为入宋后所作。有《四部丛刊》影印黄丕烈校旧抄本30卷,附录1卷。近人徐乃昌翻刻宋本,附《补遗》1卷、《校勘记》1卷。另有《学津讨原》、《津逮秘书》等。徐铉好谈神怪,有门客蒯亮乃江东布衣,九十余岁,好大言夸诞,所言皆载入《稽神录》。

徐铉在南唐时,文章议论与韩熙载齐名,称“韩徐”,又与弟徐锴俱精通文字学,号“大小徐”。曾与句中正等共同校订《说文解字》,增补19字入正文,又补402字附于正文后。经他们校订增补的世称“大徐本”。

书法

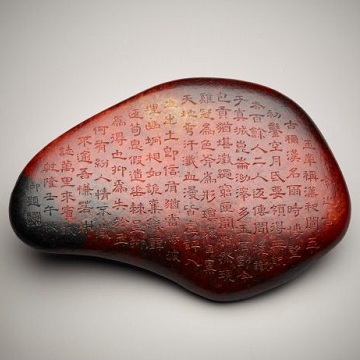

徐铉长于书法,喜好李斯小篆,隶书也较出色。宋代欧阳修《集古录跋尾·泰峄山刻石》载:“昔徐铉在江南,以小篆驰名,郑文宝其门人也,尝受学于铉,亦见称于一时。”清代冯武称其:“善小篆,映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中,至于曲折处,亦当中,无有偏侧;乃笔峰直下不侧,故锋常在画中。”黑龙江省博物馆藏有他的《篆书千字文残卷》(宋摹本)。徐铉的行书也颇为人称道,代表做《私诚帖》现藏台北故宫博物院。全篇结构平稳,但又不掉趣味,书风含蓄天然,开宋人尚意书风的先河。

诗作

徐铉的诗平易浅切,真率自然,不押险韵,不用奇字,颇近白居易诗风。其《贬官秦州出城作》、《送王四十五归东都》、《寄高邮陈郎中》等诗,均能出自肺腑,情到语流,无生涩雕琢之病。相传徐铉文思敏捷,凡有撰作,常不喜预作,有想请他写文章的人,临事来请,他执笔立就。徐铉曾说,“文速则意思敏壮,缓则体势疏慢”(《郡斋读书志》),所以他的诗流畅有余而深警不足。但也时出隽句,如:“井泉生地脉,砧杵共秋声”(《喜李少保卜邻诗》),足见其思致闲远,意味深长。

主要作品

轶事典故

先世会稽(今浙江绍兴)人,后迁居广陵。父延休,官江都少尹。徐铉十岁能属文,宅居栖霞寺侧。

初事南唐,历官御史大夫、率更令、右散骑常侍,官至吏部尚书。宋开宝七年(974年),赵匡胤令大将曹彬伐南唐。徐铉曾二度奉李煜之命使宋,谋求和平,告太祖曰:“煜事陛下,如子事父,未有过失,奈何见伐?”太祖道:“汝以为父子分两家,可乎?”铉不能对。十一月,徐铉、周惟简再次入奏,徐铉道:“李煜因病未任朝谒,非敢拒诏也,乞缓兵以全一邦之命。”其言极恳切,与太祖辩,反复再三,声气愈厉。赵匡胤辩不过,拔剑而起,怒斥徐铉:“不须多言!江南国主何罪之有?只是一姓天下,卧榻之侧,不容他人酣睡!”徐铉不敢再言。

南唐亡后,随李煜入观宋太祖,命为率更令。累官至散骑常侍。博学多才,有一只象毙命,取胆不获。铉曰:“于前左足求之。”果得。召问铉,对曰:“象胆随四时在足,今方二月,故知之。”徐铉曾奉旨与句中正、葛湍、王惟恭等同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”,又曾编纂《文苑英华》、《太平广记》等。太平兴国三年(978年),徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜叹息:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”徐铉退而告之,宋太宗闻之大怒,赐李煜自尽。淳化二年(991年),遭庐州女僧道安诬,被贬谪为静难行军司马(属邠州)。邠州苦寒,终不御毛褐,致冷疾(风寒),八月二十六日“晨起,方冠带,遽索笔手疏,约束后事,又别署曰:‘道者,天地之母。’书讫而卒,年七十六。”

-

运历三元正,升平太古同。五侯皆辑瑞,四海尽占风。圣政乾行内,群生寿域中。撞钟元会罢,晃朗日升东。正仗临轩万国来,汉仪周礼尽堪咍。光浮云盖青龙转,香透椒花白兽开。庆赐应时均亿兆,卜年从此数京垓。群臣共感文明运,况是天言诫懋哉。

-

秘监疏朝谒,门前长绿苔。未愁玄鬓改,且喜素秋来。独坐翻棋势,闲行绕药栽。凉风入书幌,时动水沉灰。閒静无凡客,开樽共醉醒。琴弹碧玉调,书展太玄经。酒熟看黄菊,诗成写素屏。晚来萧洒甚,山鸟下中庭。

-

倏忽千龄尽,冥茫万事空。青松洛阳陌,荒草建康宫。道德遗文在,兴衰自古同。受恩无补报,反袂泣途穷。土德承馀烈,江南广旧恩。一朝人事变,千古信书存。哀挽周原道,铭旌郑国门。此生虽未死,寂寞已销魂。

-

太守今何在,行春去不归。筵空收管吹,郊迥俨骖騑. 营外星才落,园中露已稀。伤心梁上燕,犹解向人飞。 始忆花前宴,笙歌醉夕阳。那堪城外送,哀挽逐归艎。 铃阁朝犹闭,风亭日已荒。唯馀迁客泪,沾洒后池傍。

-

气为还元正,心由抱一灵。凝神归罔象,飞步入青冥。 整服乘三素,旋纲蹑九星。琼章开后学,稽首奉真经。 天帝黄金阙,真人紫锦书。霓裳纷蔽景,羽服迥凌虚。 白鹤能为使,班麟解驾车。灵符终愿借,转共世情疏。 圣主过幽谷,虚皇在蕊宫。五千宗物母,七字秘神童。 世上金壶远,人间玉龠空。唯馀养身法,修此与天通。 何处求玄解,人间有洞天。勤行皆是道,谪下尚为仙。 蔽景乘朱凤,排虚驾紫烟。不嫌园吏傲,愿在玉宸前。 三素霏霏远,盟威凛凛寒。火铃空灭没,星斗晓阑干。 佩响流虚殿,炉烟在醮坛。萧寥不可极,骖驾上云端。

-

国有承祧重,人知秉哲尊。清风来望苑,遗烈在东藩。 此日升缑岭,何因到寝门。天高不可问,烟霭共昏昏。 夏启吾君子,周储上帝宾。音容一飘忽,功业自纷纶。 露泣承华月,风惊丽正尘。空馀商岭客,行泪下宜春。 出处成交让,经纶有大功。泪碑瓜步北,棠树蒜山东。 百揆方时叙,重离遂不融。故臣偏感咽,曾是叹三穷。 甲观光阴促,园陵天地长。箫笳咽无韵,宾御哭相将。 盛烈传彝鼎,遗文被乐章。君臣知己分,零泪乱无行。 彩仗清晨出,非同齿胄时。愁烟锁平甸,朔吹绕寒枝。 楚客来何补,缑山去莫追。回瞻飞盖处,掩袂不胜悲。

-

仙驭期难改,坤仪道自光。閟宫新表德,沙麓旧膺祥。 素帟尧门掩,凝笳毕陌长。东风惨陵树,无复见亲桑。 永乐留虚位,长陵启夕扉。返虞严吉仗,复土掩空衣。 功业投三母,光灵极四妃。唯应彤史在,不与露花晞。 隐隐阊门路,烟云晓更愁。空瞻金辂出,非是濯龙游。 德感人伦正,风行内职修。还随偶物化,同此思轩丘。

-

制法精微自帝尧,势如天阵布周遭。沉思迥觉忘千虑,妙诀终须附六韬。急劫未分香印匝,一枰初满月华高。御词仍许群臣和,愁杀山中玉兔毫。常嫌群艺用心粗,不及棋枰出万途。妙似孙吴论上策,深如夔益赞吁谟。静陈玉槛连琴榻,密映珠帘对酒壶。圣智纵横归掌握,一先终不费多图。

-

岩廊旧德汉储师,富贵优游自古稀。四序不能违代谢,九原谁可与同归。精神恍惚骑龙尾,功业纷纶在虎闱。惆怅鸣珂洛阳道,素车丹旐奉灵衣。风流安石在东山,曾许从容妓乐间。倾盖算来能几日,逝川东去不知还。北邙原上寒云结,郑国门前晓月弯。祖奠欲收宾御散,满衣零泪掩衰颜。

-

性灵慵懒百无能,唯被朝参遣夙兴。圣主优容恩未答, 丹经疏阔病相陵。脾伤对客偏愁酒,眼暗看书每愧灯。 进与时乖不知退,可怜身计谩腾腾。 人间多事本难论,况是人间懒慢人。不解养生何怪病, 已能知命敢辞贫。向空咄咄烦书字,举世滔滔莫问津。 金马门前君识否,东方曼倩是前身。