方孝孺

轶事典故

读书种子

首先,他是中国历史上最早被誉为“读书种子”的大儒。这一美誉是明成祖朱棣的高参姚广孝的创意。

姚广孝了解方孝孺,破城之前,曾请求朱棣,称看重气节的方孝孺不会轻易归顺,希望手下留情不要加害,否则天下读书种子绝矣。《明史·方孝孺列传》记载:

成祖发北平,姚广孝以孝孺为托,曰:“城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。”

朱棣当初是应允的,但在金銮殿上,由于方孝孺的极不配合,嗜杀成性的朱棣最终违背了诺言,残暴地灭了他的十族。

说到方孝孺,古往今来的志士仁人心情都会非常沉重。惟有“读书种子”这一美誉,为人们所喜闻乐见。知识改变命运,不管改朝换代,沧海桑田,读书求知永远是人间真理。

灭十族

第二个典故是“灭十族”。历史上只有“灭九族”的酷刑,有史以来,“灭十族”惟方孝孺一人。

朱棣篡位后,请“读书种子”、第一大儒方孝孺为他起草登基公告,当然为思想正统、极端忠于前皇的方孝孺所拒绝。《明史·方孝孺列传》有这样记载:

成祖降榻,劳曰:“先生毋自苦,予欲法周公辅成王耳。”孝孺曰:“成王安在?”成祖曰:“彼自焚死。”孝孺曰:“何不立成王之子?”成祖曰:“国赖长君。”孝孺曰:“何不立成王之弟?”成祖曰:“此朕家事。”顾左右授笔札,曰:“诏天下,非先生草不可”孝孺投笔于地,且哭且骂曰:“死即死耳,诏不可草。”成祖怒,命磔诸市。

因为有求方孝孺,当方孝孺批驳朱棣将篡位辨解为“法周公辅成王”时,朱棣还是保持耐性说是皇室家事,意为让方孝孺回避。偏偏方孝孺顶真到底,宁死不屈,暴君就露出了本性。

也许是《明史》主编张廷玉等人对暴君朱棣有恻隐之心,《方孝孺列传》只是说他被凌迟磔杀,并未记载被灭十族,株连坐死847人(一作873人)等字眼,但明崇祯《《宁海县志·方孝孺传》、《明史纪事本末》、明末乡贤大家黄宗羲的《方正学孝孺》、《文正方正学先生孝孺》等大量文献都记载他被灭了十族。另外,崇祯年间编篡的《熹宗实录》也记载了方孝孺被夷十族的故事,而且还记载了当年方孝孺的幼子被人救出,逃出生天,假借余姓延续方姓一脉,至天启二年,方孝孺十世孙伏阙上书以闻,得以赠恤的故事。

己亥,诏恤先臣方孝孺遗胤。孝孺在建文朝以侍读学士直文渊阁,当靖难师入,以草诏不从,致夷十族。其幼子德宗幸宁海谪尉魏泽匿之,密托诸生余学夔负入松江岛屿,以织网自给。华亭俞允妻以养女,因冒余姓,遂延一线。至是,其十世孙方忠奕以贡来京,伏阙上书,得旨:方孝孺忠节持著,既有遗胤,准与练子宁一体恤录。

除了死去的800多冤魂,更有数千人被流放、充军,其中不少被折磨致死。“灭十族”是永乐皇帝朱棣的创举,人们在惋惜方孝孺迂腐愚忠的同时,更应谴责朱棣的残暴。但他的残暴是针对他的敌人,对于百姓和臣服他的人还是很宽容的

台州式的硬气

第三个典故是现代文豪鲁迅给予的,他在纪念“左联”五烈士的著名散文《为了忘却的纪念》一文中,将柔石与方孝孺相提并论为“台州式的硬气”:

古代宁海隶属台州。这一点评颇为经典。方孝孺作为封建皇族内部争斗的牺牲品,他的愚忠不足为取,惟有宁为玉碎不为瓦全的气节为后人所敬仰。当代宁海人、台州人都非常认同并赞赏这一评论,宁海还将其中的硬气评选为宁海精神之一。

人物生平

早年经历

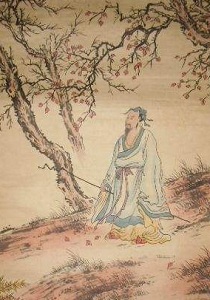

方孝孺,字希直,又字希古,宁海人。父亲方克勤,是洪武年间的一名奉公守法的官吏,在《明史·循吏》中自有传记。方孝孺年幼时十分机警敏捷,两眼炯炯有神,每天读书超过一寸厚。乡亲们称他为“小韩愈”。成年后跟着宋濂学习,宋濂的门生中的知名文人都不及他。就连前辈的胡翰,苏伯衡也自认不如。方孝孺反而轻视文辞写作的学问,常以宣明仁义治天下之道、达到时世太平为己任。他曾因病卧床,家中粮食断绝。仆人将情况向他报告,他笑着说:“古人三十天仅进食九次,贫穷困扰何止我家啊!”父亲方克勤因“空印”事获罪而被处死,他扶持灵柩归乡安葬,哀情感动了行路的人们。

步入仕途

洪武十五年(1382年),因吴沉、揭枢的推荐,被朱元璋召见。朱元璋欣赏他举止就庄严肃,对皇太子朱标说:“这是一个品行端庄的人才,你应当一直用他到老。”随后按照礼节送他回家。后来,被仇家连带举发,逮捕到京,朱元璋在案卷上看到他的名字,便释放了他。

洪武二十五年(1392年),又因为别人的推荐被召到宫廷。朱元璋说:“现在还不是任用方孝孺的时候。”授予其汉中教授之职,每天给众儒学生员讲学,毫不倦怠。蜀献王朱椿听说方孝孺的贤名,聘请他当世子的教师。他每次见面,就向世子陈说道德。蜀献王以特殊的礼遇表示对他的敬重,把他读书的庐舍命名为“正学”。

到朱允炆即位,征召他任翰林侍讲。第二年又升调他做诗讲学士,国家重大的政事皇帝都要向他询问。朱允炆喜欢读书,每当碰上疑难,就召见他让他讲解。朱允炆临朝,百官奏事,决定群臣的面议可否施行时,朱允炆有时命令方孝孺趋身屏风之前批答文书。当时修撰《太祖实录》以及《类要》诸多典籍,方孝孺都担任总裁。更定职官制度时,方孝孺的官职改为文学博士。燕王朱棣起兵南下,朝廷议定讨伐,诏令、檄文皆出于方孝孺的手笔。

辅佐建文

建文三年(1401年),燕军攻掠大名府。朱棣听到齐泰、黄子澄已经奔窜的消息,上书请求朱允炆命盛庸、吴杰、平安诸将停止军事行动。方孝孺建议:“燕军长期驻扎在大名府,天气暑热降雨,他们应该会不战自疲。火速命令辽东诸将进入山海关,进攻永平府,真定府诸将过卢沟桥直捣北平,燕王他一定回军救援。我方以大量军队追随燕王之后,可以取得擒拿他的结局。现在他的奏事文书恰好送到,应暂且给以答覆,文书往返时间超出一月,就会使得他的将士心 意懈怠。我方商定合击的态势,进而消灭燕军,就不会很费事了。”朱允炆表示赞同,命令方孝孺起草诏书,派遣大理寺少卿薛岩乘车马疾行,答覆燕王,完全赦免燕王的罪行,让他罢兵回归自己的属地。又写下传布的谕旨数千字交给薛岩,拿到燕军之中,秘密散发给众将士。薛岩到燕军中,他将谕旨藏匿起来,不敢出示给将士们,燕王也没有尊奉诏令。

建文三年(1401年)五月,吴杰、平安、盛庸派遣军队扰乱燕军粮饷运输线。朱棣又派遣指挥武胜上书朱允炆,伸诉以前的请求。朱允炆想要应允,方孝孺说:“此时若停止军队作战,以后就难以再次凋动集中了,愿皇上不要被燕王所迷惑。”朱允炆便杀了武胜来,拒绝朱棣的请求。不久,燕兵抢掠了沛县,烧毁粮船。这时候,讨伐河北的军队疲乏无功,而德州运送粮饷的道路又被断绝,方孝孺以此深感忧虑。由于朱棣的世子朱高炽性情仁厚,他的弟弟朱高煦则狡狯谲诈,又得到朱棣的宠爱,曾想夺取世子的地位,方孝孺谋划用计策离间他们,造成他们内部变乱。于是将这一建议禀报朱允炆,派遣锦衣卫千户张安携带着有皇帝玺印的书信,前往北平赐予燕世子。世子收到书信没有启封,连同张安一起送往燕王军前,方孝孺的离间计谋无法实行。

建文四年(1402年)五月,燕军到达江北,朱允炆下诏征集各地军队。方孝孺说:“事情太紧迫了。派人前去以割地向燕王作许诺,拖延几天,东南一带征募的军队会渐渐汇集,北方军队不善于驾舟操揖,决战于江上,胜负还是难见分晓的。”朱允炆派遣燕王的堂姐庆成郡主前往燕王军中,陈述割地议和的条件,燕王不听。朱允炆命众将调集水军于江上,而陈瑄率战舰投降了朱棣,燕军便渡过了长江,时间是六月乙卯日。朱允炆忧虑畏惧,有人劝他前往别的地方,图谋复兴。方孝孺坚决请求守卫南京城池以待援军,即使事不成功,也应为社稷而死。乙丑日,金川门大开,燕军入城,朱允炆自焚。这一天,方孝孺也被抓进了监狱。

被诛灭族

当初,朱棣率军从北平出发时,姚广孝把方孝孺托付给朱棣,说;“南京城攻下之日,他一定不投降,希望不要杀他。杀了方孝孺,天下的读书种子就灭绝了。”朱棣点头应承。

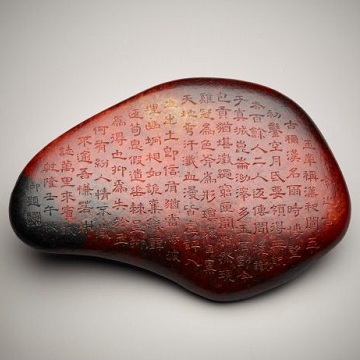

至此,朱棣想要方孝孺起草即位诏书。方孝孺被召到朝廷,悲切哀恸的声息响遍大殿的台上台下。朱棣走下卧榻慰问他说:“先生不要自取忧苦,我的打算只是想要仿效周公辅佐成王的方式。”方孝孺问:“周成王在哪里?”朱棣答:“他自焚而死。”方孝孺又问:“为什么不立成王的儿子?”朱棣说:“国家有赖于成年的君王。”方孝孺说:“为什么不立成王的弟弟?”朱棣答道:“这是我们朱家的事。”回头示意左右侍者授予方孝孺纸笔,说道:“诏示天下,非得由先生您来起草不可。”方孝孺把笔掷到地上,边哭边骂道:“死就死了罢,诏书我绝不能起草。”朱棣发怒,命令将方孝孺车裂于街市。建文四年六月二十五日(1402年7月25日),方孝孺慷慨赴死,作绝命之词说道:“上天降下战乱忧患啊,谁知道其中的缘由,奸邪的臣子如了愿啊,求取国柄耍弄计谋。忠正的臣子愤怒悲怨啊,血泪淌流;以此血泪为君殉葬啊,或者另有什么企求。呜呼哀哉的悲鸣啊,大概不是我的怨尤。”时年四十六岁。他的门生、德庆侯廖永忠的孙子廖镛与其弟廖铭收拾他的遗骨,掩埋在聚宝门外的山上。

方孝孺有位兄长方孝闻,他致力学问,举止淳厚,先于方孝孺去世。弟弟方孝友与方孝孺一同赴刑场,也赋诗一首而死。妻子郑氏及两个儿子中宪、中愈事先自缢身亡,两个女儿跳进秦淮河溺死。

方孝孺的著作从此也被列为禁书,永乐年间凡藏书者皆为死罪。但是,仍有人冒死藏之,如《侯城集》等,使方孝孺的文章得以传世。

身后之事

朱高炽即位后,吩咐礼部:“建文朝众臣,已遭处决示众。他们的家属沦为官籍奴仆者,都释放为民,发还他们田地。其外亲戍边者,只留下一人于戍守之处,其余释放还乡。”

万历十三年(1558年)三月,释放因方孝孺获罪而被贬谪守边者的后裔,浙江、江西、福建、四川、广东共有一千三百多人。然而方孝孺一家死绝,无后代,惟有方克勤之弟方克家有儿子名孝复。洪武二十五年(1392年),方孝复曾上书皇帝,请求减损信国公汤和增收的宁海县的赋税,被贬谪戍守庆远卫,因编入军籍,在诛灭方孝孺“十族”时得以免死。方孝复的儿子方琬,后来也获释为民。明世宗时,松江人俞斌自称是方孝孺的后裔,一时士大夫们都相信了他的话,还为此纂成《归宗录》。不久方氏觉察到其中的虚假,告到官府,才了结此事。明神宗初年,有诏旨褒扬、编录建文朝的忠臣,在南京建起表忠祠,被旌表者,徐辉祖为首,其次就是方孝孺。

主要成就

思想主张

方孝孺主张作文要“神会于心”,反对摹拟剽窃,其文风格豪放雄健。《四库全书总目》说他“学术醇正”,文章“乃纵横豪放,颇出入于东坡、龙川之间”。他的散文常以物喻理,直抒胸臆,文笔畅达,言简意明,为时人所传诵。如《蚊对》一文,以蚊喻人,揭露世之衣冠禽兽公然在白昼“乘其同类之间而陵之,吮其膏而醢其脑,使其饿踣于草野,流离于道路”的狰狞面目。并指出对这些食人者如采取听之任之的态度,不是“君子先人后身之道”。《指喻》一文,则以“拇病为戒”,指出囧“天下之事发于至微而终为大患”,劝喻人们要防患于未然。

个人作品

方孝孺说,他是见“世人之好诞者死于诞,……而终身不知其非者”而作(《逊志斋集》卷六)。可见《越巫》是作者有感于明初“好诞”“好夸”的不良风尚,作之以为世戒的警世振俗之文。文章生动地描述了惯于装神弄鬼的越巫,被恶少装鬼而吓死的故事,鞭挞了招摇撞骗、自欺欺人的越巫之流;也形象地揭示了骗人者始则害人、终则害己这一古训。叙事生动而简洁,立意正大而警策,作者虽不加议论褒贬,但倾向鲜明,让人领悟妄人欺人者“不自知其非”的可悲。这在“终身不自知其非者众矣”的封建社会,具有警世作用。方孝孺的著作今存《逊志斋集》及《方正学先生集》等。由于永乐中凡藏有他文章的俱遭死罪,留传于世的诗文是由后人辑录的,因此其中难免杂有他人之作。据《南濠诗话》记载,《勉学》24首是陈子平作,《渔樵》1首为杨孟载作,《牧牛图》为元人诗。

介绍

方孝孺(1357~1402年), 明代散文家。字希直,又字希古。宁海(今属浙江)人。曾以"逊志"名其书斋,蜀献王替他改为"正学",因此世称"正学先生"。福王时追谥文正。

方孝孺曾从宋濂学习,他的文章、学问为宋濂诸弟子之冠。但他轻文艺,重教化,以明王道、致太平为己任,洪武二十五年(1392年)任汉中府教授,蜀献王聘他为世子师。惠帝时任翰林侍讲,颇受信任,凡大政多所咨询,当时《太祖实录》及《类要》等书皆由他总裁。惠帝建文元年(1399年)燕王朱棣发动争夺皇位的战争。惠帝廷议讨伐,诏檄也都出于方孝孺之手。朱棣夺得皇位后要他投降并命他起草诏书,他却写了"燕贼篡位"四字,,朱棣要灭其九族,方孝孺说灭十族又何妨,朱棣就把方孝孺的老师一家也算上,为师族。 当时受株连而遇害的达 847人,就是灭九族的。灭九族时,对已死去的要劈棺鞭尸。根据历史记载,宗族亲友株连者达800余人。因此方孝孺也是历史上唯一一位被诛灭十族的人。

-

日月行不息,我亦少安居。违家今几何,忽复五载馀。微官误人事,解令亲者疏。每思别时语,不见空中书。及玆岁将阑,感叹正踌躇。祀先具薄奠,抚巳怀厥初。觞酒岂云乏,独酌闷难祛。宁当解组去,御子花间车。

-

世道久凋丧,斯文难合并。驾言山中游,来与子同盟。高斋在深谷,侧径防险行。白日亦萧散,惟闻弦诵声。开筵动芳酌,与客张华灯。持杯恣欢谑,联床如弟兄。凌晨起盥栉,披襟瞰前楹。霜林凋绮叶,秋花吐奇英。百灵竞纷集,万象森罗迎。佳趣心巳领,新诗谁与评。良会不可常,俗虑仍相萦。登途数回首,暂别难为情。回溪屡曲渡,清流堪濯缨。离离莫云合,矫矫孤雁鸣。乘高望遥火,彷佛识岩扃。劳生幸脱鞅,至道思服膺。从君来借榻,栖隐谢浮名。

-

风日淡秋晚,欣此佳会并。贤豪昔同调,泉石非旧盟。秪应念违别,忽作山中行。雄谈为绝倒,空谷腾欢声。论诗涉风雅,深夜张华灯。义交无老少,情亲如弟兄。斋中二三子,侍立环两楹。把酒起为寿,礼秩交相迎。丈人名文章,落纸诚世英。珊瑚与玉树,对之敢讥评。乃知高世人,不为尘俗萦。秋空白云散,悠然畅遐情。嗟予尚稚劣,夙心会簪缨。沉潜守编简,愁对寒虫鸣。岂知金石韵,铿锵振林坰。重玆领秀句,愿言当服膺。匪徼一时誉,终期千古名。

-

野性淡无嗜,不求四美并。喜玆二三友,同结岁寒盟。愿言道义交,岂慕青云行。山深寡辙迹,地僻无嚣声。曲几列遗编,疏篱翳寒灯。凝神对贤哲,况共弟与兄。幽兰蔼北牖,脩竹罗前楹。忽闻长者车,倒屣欣趋迎。貌匪山泽癯,器乃邦国英。扬论彻幽邃,万汇随品评。风云时动荡,川岳互回萦。磊落贤俊姿,慷慨今古情。不耽好爵贵,飘然解簪缨。至今怀令望,江海传诗鸣。奇怀寄竹帛,安居守林坰。小子来问道,仰德思服膺。从玆勉素业,不愧知己名。

-

太古日巳远,转觉浮伪并。不闻金兰契,岂愿同盘盟。浮云无定态,流水难西行。滔滔势利间,岂识韶濩声。翻思机巧徒,明灭风前灯。闭门绝闻见,所亲惟父兄。丈人忽来过,雅淡振轩楹。山禽竞喧呼,童稚亦欢迎。清诗多古调,妙论超时英。富贵苟不累,贫贱孰能萦。群贤共舒睡,万物属品评。星斗罗奇襟,风云动高情。瞿瞿世仪表,济济古冠缨。孰知枳棘间,尚有鸾凤鸣。鲰生寡交接,游息在村坰。偶玆观美德,夙兴当服膺。幸托龙门赏,终期崇令名。

-

目疾不饮酒,昏昏心意烦。忽闻郡守至,出户强开颜。况睹温粹姿,复聆岂弟言。乃知盛名世,属任多才贤。神欢坐忘疲,欲起屡相援。笋?雨馀美,细酌林花间。风煖落英过,日斜归鸟喧。苦云事填委,未暇苏痌瘝。高位不易居,斯民良亦难。一夫或冻馁,仁者为悲酸。腐儒实无能,教士惭素餐。临觞愿有祝,早使群黎安。

-

圣主恩如天,赐帛一万匹。承之锦绣段,重之踰金璧。西风摧刀尺,将为君子衣。熨贴既匀调,粲粲光陆离。防胡犹未巳,行役何当归。为君重着絮,此地饶寒威。

-

隆替存恒期,含生会当尽。独遭诬枉搆,既往有馀悯。哀彼草昧初,遗黎困戈盾。英雄逞割据,未暇分牡牝。公来作蓍龟,王略见封畛。上为宗社镇,下为邦国准。旂常揭日月,钟罄罗簴簨。讽谏陆贾多,制作张华敏。格天诚密运,恤物涕潜陨。气回穷冬温,力导大川引。竭忠职调护,垂老辞疾疢。谓可乐桑榆,相从拾芝菌。安知事乖谬,玄造独何忍。颠顿万里行,流离阖门殒。所馀巳无几,犹受饥冻窘。自顾受深知,无能效赒赈。是非属公议,不以穷达泯。终古仰大名,昭回配箕轸。纷纷荣辱论,百世同一哂。三叹秋风前,目送高飞隼。

-

夷惠俱可慕,清和合天真。汨予流俗中,岂暇思古人。抱拙耻为佞,遇物展殷勤。虽无失巳尤,事过每自嗔。邻翁偶相访,延坐列主宾。为言秫田登,愿我尝其新。巨榼倾浊醪,鸡黍杂前陈。持杯强劝饮,礼率意态亲。顾予寡德业,无以给北邻。何阶及尔辈,愧此风俗淳。酒酣述往事,所历多苦辛。却忆全盛时,无言指苍旻。世运有隆替,玄造岂不仁。父老且少安,汝本三代民。九重敦政教,万几尽经纶。行当?嘉泽,鼓舞歌圣神。

-

鹊噪未足喜,鸦鸣未须忧。天道神且远,微物徒喧啾。翰音善司晨,不免供肴羞。鹳鹤至高洁,所识惟林丘。鸿鹄隘八荒,但为稻粱谋。文彩羡孔鸾,缯缴或暗投。况彼鸦与鹊,志非众鸟俦。质陋羽翮短,云霄非所游。性贪嗜饮啄,逐逐不自休。饥则摇口吻,向人如有求。何能洞先几,兆与天心侔。祸福有定命,所致各有由。人理固坦夷,鬼神良昧幽。苟中存仁义,自可无愆尤。何须浪悲喜,为禽鸟诳诪。来夤慰韩愈,恶声感黄州。好怪失所守,二子非英流。吾方友千古,远法孔与周。考祥视素履,乐道以夷犹。