皮 里 春 秋

皮里春秋

指藏在心里不说出来的言论。

《晋书·褚裒传》谯国桓彝见而目之曰‘季野有皮里阳秋。’言其外无臧否,而内有所褒贬也。

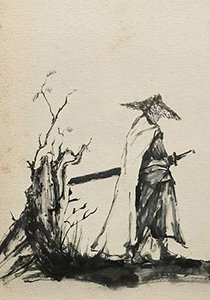

晋代褚裒[póu ],字季野。他年轻时是个好好先生,从不公开论人长短。当时有个叫桓彝的人,与他性情相同,于是便结为朋友。有一天,他们在一起闲聊。桓彝问季野:“你对我有什么意见?好朋友嘛,就不要客气了。”季野沉思了片刻说:“你这个人么,很好,很好,我没有什么意见。”桓彝感到有点失望地说:“唉,季野有皮里春秋。”(意思是:褚裒虽口头上不评论别人的好坏,肚子里却有一部《春秋》,即指他对人是有自己的看法的。)由于季野为人稳重,后官至徐、兖二州刺史。 南朝·宋·刘义庆写《世说新语·赏誉》时也引桓彝的话说:“褚季野皮里阳秋。” 后来人们把桓彝的话缩简为“皮里春秋”,用来形容表面上不评论别人长短,而心中自有褒贬。含贬义。 皮之不存,毛将安附 《左传·僖公十四年》中记载着这样一个故事: 春秋时代,晋公子夷吾流亡秦国,为了获得秦国的支持回国继位,曾答应事成之后,割五个城池给秦国作为酬谢。可是,他回国做了国君(即晋惠公)之后,并未履行诺言。不久晋国农业歉收,便向秦国购粮,秦仍慨然相许。一年之后,秦国因年景不好,向晋国购粮,晋惠公夷吾却不愿意。他的大夫庆郑认为不讲信义不行,便劝晋惠公不要这样,否则自己的国家就很难保证安全。可是另一个大夫虢射却认为先前没有割城与秦,秦已恨晋不浅,今天,即使答应了售粮与秦,秦国对我国的仇恨也很难消除,不如算了。他还打了一个比喻说:“皮之不存,毛将安傅。”(意思是:不割城给秦国是个根本问题,不解决这个根本问题,而答应给秦国粮食,仿佛只有毛而没有皮。既然皮肤都不在了,毛又依附在什么地方呢?) 晋惠公听了虢射的话,没有卖粮食给秦国。 后来人们引用“皮之不存,毛将安附”来比喻事物没有基础就不能存在。

- 皮里春秋 ➤

- 秋荼密网 ➔

- 网开一面 ➔

- 面目全非 ➔

- 非驴非马 ➔

- 马首是瞻 ➔

- 瞻前顾后 ➔

- 后顾之忧 ➔

- 忧患余生 ➔

- 生关死劫 ➔

- 劫富济贫 ➔

- 贫贱骄人 ➔

- 人众胜天 ➔

- 天上石麟 ➔

- 麟趾呈祥 ➔

- 祥麟威凤 ➔

- 凤凰来仪 ➔

- 仪静体闲 ➔

- 闲云野鹤 ➔

- 鹤立鸡群 ➔

- 群策群力 ➔

- 力透纸背 ➔

- 背城借一 ➔

- 一笔抹杀 ➔

- 杀一儆百 ➔

- 百尺竿头 ➔

- 头疼脑热 ➔

- 热火朝天 ➔

- 天经地义 ➔

- 义薄云天 ➔

- 天之骄子 ➔

- 子虚乌有 ➔

- 有恃无恐 ➔

- 恐后无凭 ➔

- 凭虚公子 ➔

- 子夏悬鹑 ➔

- 鹑衣鷇食 ➔

- 食不果腹 ➔

- 腹背之毛 ➔

- 毛羽零落 ➔

- 落落大方 ➔

- 方寸已乱 ➔

- 乱琼碎玉 ➔

- 玉洁冰清 ➔

- 清净无为 ➔

- 为富不仁 ➔

- 仁言利博 ➔

- 博士买驴 ➔

- 驴鸣犬吠 ➔

- 吠形吠声 ➔

- 声振林木 ➔

- 木本水源 ➔

- 源源不断 ➔

- 断发文身 ➔

- 身价百倍 ➔

- 倍日并行 ➔

- 行尸走肉 ➔

- 肉眼愚眉 ➔

- 眉来眼去 ➔

- 去伪存真 ➔

- 真脏实犯 ➔

- 犯上作乱 ➔

- 乱头粗服 ➔

- 服低做小 ➔

- 小题大作 ➔

- 作舍道边 ➔

- 边尘不惊 ➔

- 惊心悼胆 ➔

- 胆大心细 ➔

- 细枝末节 ➔

- 节用裕民 ➔

- 民富国强 ➔

- 强聒不舍 ➔

- 舍生忘死 ➔

- 死有余辜 ➔

- 辜恩负义 ➔

- 义无反顾 ➔

- 顾盼自雄 ➔

- 雄才大略 ➔

- 略见一斑 ➔

- 斑驳陆离 ➔

- 离心离德 ➔

- 德厚流光 ➔

- 光前绝后 ➔

- 后发制人 ➔

- 人命关天 ➔

- 天荒地老 ➔

- 老羞成怒 ➔

- 怒发冲冠 ➔

- 冠盖相望 ➔

- 望子成龙 ➔

- 龙马精神 ➔

- 神机妙算 ➔

- 算无遗策 ➔

- 策名委质 ➔

- 质疑问难 ➔

- 难分难解 ➔

- 解甲归田 ➔

- 田父之功 ➔

- 功德圆满 ➔

- 满城风雨 ➔

- 雨过天青 ➔

- 青梅竹马 ➔

- 马到成功 ➔

- 功行圆满 ➔

- 满腹狐疑 ➔

- 疑信参半 ➔

- 半夜三更 ➔

- 更仆难数 ➔

- 更多接龙 ➤